Cara Gaye,

proprio tu che mi hai insegnato che senza la comunità la politica è morta, tu che hai passato tutta la tua vita ad aggregare le persone, ti rendi conto in che situazione siamo capitati? Ti rendi conto che in media oggi solo il 2% della popolazione dei nostri paesi opulenti e spreconi si occupa di politica attiva? Nel senso di chi si dedica costantemente ad approfondire i temi all’ordine del giorno sulle scelte che interessano tutti noi e che non si accontentano semplicemente di assistere passivamente ai programmi televisi dedicati a questo o a quell’altro tema di turno: ovviamente in periodi diversi da quello attuale perchè, ormai da due anni, non esiste un solo programma, anche di intrattenimento, che non si occupa del Covid 19 e delle sue ormai innumerevoli varianti. Se si va ad analizzare ulteriormente questo sconfortante dato (il 2%) ci rendiamo conto che in realtà una percentuale ancora più ristretta, meno dello 0,5% della popolazione, possiede una competenza per districarsi nelle varie regole della rappresentanza politica, sia nel Parlamento che negli altri organi istituzionali decentrati. Ancor meno persone, degli autentici super specialisti senza rivali (come le aquile nel rapporto tra predatori e prede) conoscono effettivamente le regole del gioco delle elezioni: cosa si deve fare per presentare le candidature, chi le decide, quali documenti bisogna prudurre, a chi e in quali tempi, come organizzare le liste (per esempio con il rispetto della parità di genere), quante firme bisogna raccogliere e chi le deve autenticare, e via dicendo.

Ti rendi conto che in media oggi solo il 2% della popolazione dei nostri paesi opulenti e spreconi si occupa di politica attiva? Nel senso di chi si dedica costantemente ad approfondire i temi all’ordine del giorno sulle scelte che interessano tutti noi e che non si accontentano semplicemente di assistere passivamente ai programmi televisi dedicati a questo o a quell’altro tema di turno: ovviamente in periodi diversi da quello attuale perchè, ormai da due anni, non esiste un solo programma, anche di intrattenimento, che non si occupa del Covid 19 e delle sue ormai innumerevoli varianti. Se si va ad analizzare ulteriormente questo sconfortante dato (il 2%) ci rendiamo conto che in realtà una percentuale ancora più ristretta, meno dello 0,5% della popolazione, possiede una competenza per districarsi nelle varie regole della rappresentanza politica, sia nel Parlamento che negli altri organi istituzionali decentrati. Ancor meno persone, degli autentici super specialisti senza rivali (come le aquile nel rapporto tra predatori e prede) conoscono effettivamente le regole del gioco delle elezioni: cosa si deve fare per presentare le candidature, chi le decide, quali documenti bisogna prudurre, a chi e in quali tempi, come organizzare le liste (per esempio con il rispetto della parità di genere), quante firme bisogna raccogliere e chi le deve autenticare, e via dicendo. L’esercizio della democrazia rappresentativa, in sostanza, è un durissimo lavoro che solo in pochi hanno la voglia di affrontare e svolgere. Sono queste persone che distribuiscono le carte da gioco a tutti gli altri, mentre agli elettori poi, dopo le elezioni, non resta altro ruolo se non quello dello spettatore passivo: soprattutto in questo controverso periodo storico. Quella tendenza all’individualismo esaspetaro che tu mi hai insegnato a combattere in ogni modo, ha raggiunto livelli inimmaginabili con i social media e con il “tutti contro tutti”: le comunità sono state disperse come polvere al vento e con esse la politica. Al lavoro, a casa, sia nella pratica che nell’immaginazione, siamo stati tutti atomizzati. Di conseguenza, la politica è vissuta da molte persone come una forza esterna: noiosa e irrilevante nella migliore delle ipotesi, oppressiva e spaventosa nella peggiore. Si tramanda tutto dall’alto verso il basso piuttosto che ingenerare e valorizzare qualcosa che si sviluppa nel senso inverso. Ci sono state e ci sono ancora eccezioni, ma anche queste sembrano radicate superficialmente rispetto alle profonde basi dei movimenti di solidarietà da cui sono nate nel passato. Sono eccezzioni che possono disperdersi con la stessa rapidità con cui si sono sviluppate perchè nate sempre contro qualcuno, piuttosto che per qualcosa (l’esempio delle “Sardine” è l’ultimo della serie).

L’esercizio della democrazia rappresentativa, in sostanza, è un durissimo lavoro che solo in pochi hanno la voglia di affrontare e svolgere. Sono queste persone che distribuiscono le carte da gioco a tutti gli altri, mentre agli elettori poi, dopo le elezioni, non resta altro ruolo se non quello dello spettatore passivo: soprattutto in questo controverso periodo storico. Quella tendenza all’individualismo esaspetaro che tu mi hai insegnato a combattere in ogni modo, ha raggiunto livelli inimmaginabili con i social media e con il “tutti contro tutti”: le comunità sono state disperse come polvere al vento e con esse la politica. Al lavoro, a casa, sia nella pratica che nell’immaginazione, siamo stati tutti atomizzati. Di conseguenza, la politica è vissuta da molte persone come una forza esterna: noiosa e irrilevante nella migliore delle ipotesi, oppressiva e spaventosa nella peggiore. Si tramanda tutto dall’alto verso il basso piuttosto che ingenerare e valorizzare qualcosa che si sviluppa nel senso inverso. Ci sono state e ci sono ancora eccezioni, ma anche queste sembrano radicate superficialmente rispetto alle profonde basi dei movimenti di solidarietà da cui sono nate nel passato. Sono eccezzioni che possono disperdersi con la stessa rapidità con cui si sono sviluppate perchè nate sempre contro qualcuno, piuttosto che per qualcosa (l’esempio delle “Sardine” è l’ultimo della serie). È nella polvere delle comunità distrutte che si è sviluppato il turbinio dell’antipolitica, specie con i social network che sollevano sistematicamente tempeste mediatiche composte a loro volta di nulla, di polvere, di demagogia, di estremismo e odio. Queste tempeste stanno minacciano di abbattere qualunque struttura sociale ancora rimasta in piedi. Ti rendi conto? Tu che mi hai insegnato a sfidare a viso aperto i fascisti nella città considerata più a destra d’Italia, spiegandomi che il loro unico gioco possibile è sollevare in continuazione quella polvere. Per ottenere il consenso devono alimentare sempre il conflitto, suscitare sistematicamente pulsioni regressive, puntare ogni volta il dito contro un capro espiatorio e indicare la direzione esatta della fuga dalle nostre libertà. Quando le persone sono atomizzate e hanno paura, si sentono spinte a difendere i propri interessi contro gli altri. In poche parole, lle persone vengono allontanate da valori intrinseci (veri) come l’empatia, la connessione e la gentilezza, e indirizzati verso valori estrinseci (idioti) come potere, fama e status. Il problema creato dalla politica dell’individualismo estremo si autoalimenta.

È nella polvere delle comunità distrutte che si è sviluppato il turbinio dell’antipolitica, specie con i social network che sollevano sistematicamente tempeste mediatiche composte a loro volta di nulla, di polvere, di demagogia, di estremismo e odio. Queste tempeste stanno minacciano di abbattere qualunque struttura sociale ancora rimasta in piedi. Ti rendi conto? Tu che mi hai insegnato a sfidare a viso aperto i fascisti nella città considerata più a destra d’Italia, spiegandomi che il loro unico gioco possibile è sollevare in continuazione quella polvere. Per ottenere il consenso devono alimentare sempre il conflitto, suscitare sistematicamente pulsioni regressive, puntare ogni volta il dito contro un capro espiatorio e indicare la direzione esatta della fuga dalle nostre libertà. Quando le persone sono atomizzate e hanno paura, si sentono spinte a difendere i propri interessi contro gli altri. In poche parole, lle persone vengono allontanate da valori intrinseci (veri) come l’empatia, la connessione e la gentilezza, e indirizzati verso valori estrinseci (idioti) come potere, fama e status. Il problema creato dalla politica dell’individualismo estremo si autoalimenta.

Ci si occupa sempre di meno delle possibili soluzioni alle numerose crisi che dobbiamo affrontare: di quella ambientale tu, io, Enrico, Gianni e pochi altri lo avevamo intuito per primi nella nostra città. Quante volte ne abbiamo parlato nelle cene e nelle feste che tu sistematicamente organizzavi in ogni occasione e con ogni scusa. Erano le occasioni per noi di esplorare i modi in cui potevamo e potremmo ancora ripristinare la vita politica, recuperando una vita comunitaria. L’esatto contrario di un modello politico basato sull’assenza della partecipazione e della passione verso l’impegno sociale. Sono convinto, e te l’ho anche detto molte volte, che proprio da quelle occasioni di confronto e di convivialità sono nate le radici che ci hanno portato molti anni dopo al governo della città più a destra d’Italia con l’impegno di realizzare il bene comune: una visione che andava in direzione contraria ed opposta alla prospettiva di lasciare le persone dipendenti, isolate e altamente vulnerabili alle escursioni delle tempeste di polvere. Dove le comunità sono attive e capaci di rigenerare la politica lo stato sociale rimane essenziale per alleviare e progressivamente ridurre i livelli del bisogno e lo squallore esistenziale nel quale molte persone vengono abbandonate. Al contrario, inevitabilmente, le tempeste di polvere erodono il senso di appartenenza ad una comunità, suddividendo le persone in tanti piccoli contenitori di bisogni per fornire loro servizi isolati, pannicelli caldi e favori personali che occultano i loro diritti individuali, indebolendo in questo modo anche i loro legami con il resto della società: i fascisti sono forti solo di questo e per quesro. Ma proprio da quelle radici ho potuto sviluppare personalmente poi un’azione politica che non appartiene né al concetto di un governo centrale e né, tanto meno, ad un’immaginario mercato che, con le sue regole non scritte, avebbe dovuto risolvere in breve tempo tutti i problemi dell’umanità: sappiamo come è andata a finire.

di quella ambientale tu, io, Enrico, Gianni e pochi altri lo avevamo intuito per primi nella nostra città. Quante volte ne abbiamo parlato nelle cene e nelle feste che tu sistematicamente organizzavi in ogni occasione e con ogni scusa. Erano le occasioni per noi di esplorare i modi in cui potevamo e potremmo ancora ripristinare la vita politica, recuperando una vita comunitaria. L’esatto contrario di un modello politico basato sull’assenza della partecipazione e della passione verso l’impegno sociale. Sono convinto, e te l’ho anche detto molte volte, che proprio da quelle occasioni di confronto e di convivialità sono nate le radici che ci hanno portato molti anni dopo al governo della città più a destra d’Italia con l’impegno di realizzare il bene comune: una visione che andava in direzione contraria ed opposta alla prospettiva di lasciare le persone dipendenti, isolate e altamente vulnerabili alle escursioni delle tempeste di polvere. Dove le comunità sono attive e capaci di rigenerare la politica lo stato sociale rimane essenziale per alleviare e progressivamente ridurre i livelli del bisogno e lo squallore esistenziale nel quale molte persone vengono abbandonate. Al contrario, inevitabilmente, le tempeste di polvere erodono il senso di appartenenza ad una comunità, suddividendo le persone in tanti piccoli contenitori di bisogni per fornire loro servizi isolati, pannicelli caldi e favori personali che occultano i loro diritti individuali, indebolendo in questo modo anche i loro legami con il resto della società: i fascisti sono forti solo di questo e per quesro. Ma proprio da quelle radici ho potuto sviluppare personalmente poi un’azione politica che non appartiene né al concetto di un governo centrale e né, tanto meno, ad un’immaginario mercato che, con le sue regole non scritte, avebbe dovuto risolvere in breve tempo tutti i problemi dell’umanità: sappiamo come è andata a finire. Quell’idea alternativa esiste e cresce sempre di più in tutto il mondo in una sfera diversa ed estranea alle tempeste di polvere, in una sfera che proprio noi, purtroppo, siamo tornati a trascurare nella città dove le radici del cambiamento avevano atteccito per la prima volta: le occasioni e i luoghi della partecipazione, della convivialità, della condivisione e del perseguimento del bene comune. Una cosa assurda, curiosa e allo stesso tempo antistorica.

Quell’idea alternativa esiste e cresce sempre di più in tutto il mondo in una sfera diversa ed estranea alle tempeste di polvere, in una sfera che proprio noi, purtroppo, siamo tornati a trascurare nella città dove le radici del cambiamento avevano atteccito per la prima volta: le occasioni e i luoghi della partecipazione, della convivialità, della condivisione e del perseguimento del bene comune. Una cosa assurda, curiosa e allo stesso tempo antistorica.

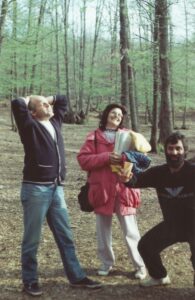

In tutto il mondo si stanno moltiplicando gli esempi di come questo percorso potrebbe iniziare a far riscoprire la passione per la politica, come i negozi delle comunità, i fondi di sviluppo comunitari, le assemblee alimentari (comunità che acquistano cibo fresco direttamente dai produttori locali), le scuole comunitarie e le università libere (in cui le persone scambiano saperi e conoscenze in spazi sociali). Inoltre, le banche del tempo (dove i vicini danno il loro tempo per dare aiuto pratico e sostegno agli altri), le città di transizione (dove i residenti cercano di creare economie più sostenibili), club di pranzo “porta party” (in cui tutti portano un piatto fatto in casa da condividere anche con chi non ha nulla da mettere nello stomaco), la creazione di valute locali per incentivare l’economia del posto, i capannoni artigianali per lo scambio di esperienze e competenze manuali (in cui le persone più anziane scambiano abilità e fuggono dalla solitudine), ma anche trasformando le strade in parchi giochi temporanei, i festival delle lanterne, le case dei divertenti per i bambini e centri tecnologici inclusivi. Probabilmente non ce ne siamo risparmiate neanche una. Trasformare tali iniziative in una più ampia rinascita sociale significa creare ciò che i professionisti chiamano “reti spesse”: progetti che proliferano, generando ulteriori iniziative e idee che non erano previste quando sono iniziate. Con queste iniziative si ricomincia a sviluppare una cultura densa e partecipativa che diventa attraente e rilevante per tutti, piuttosto che solo per le persone socialmente attive grazie al tempo e alle disponibilità economiche che hanno a disposizione. Come tu mi hai insegnato quando ero ancora “un bel ragazzo un pò troppo visionario” (parole tue – Manifestazione della catena umana Caorso – San Damiano del 26 aprile 1987, primo anniversario del disastro di Chernobyl alla quale si riferiscono alcune foto qui riportate) solo la cultura partecipativa stimola la politica partecipativa.

i capannoni artigianali per lo scambio di esperienze e competenze manuali (in cui le persone più anziane scambiano abilità e fuggono dalla solitudine), ma anche trasformando le strade in parchi giochi temporanei, i festival delle lanterne, le case dei divertenti per i bambini e centri tecnologici inclusivi. Probabilmente non ce ne siamo risparmiate neanche una. Trasformare tali iniziative in una più ampia rinascita sociale significa creare ciò che i professionisti chiamano “reti spesse”: progetti che proliferano, generando ulteriori iniziative e idee che non erano previste quando sono iniziate. Con queste iniziative si ricomincia a sviluppare una cultura densa e partecipativa che diventa attraente e rilevante per tutti, piuttosto che solo per le persone socialmente attive grazie al tempo e alle disponibilità economiche che hanno a disposizione. Come tu mi hai insegnato quando ero ancora “un bel ragazzo un pò troppo visionario” (parole tue – Manifestazione della catena umana Caorso – San Damiano del 26 aprile 1987, primo anniversario del disastro di Chernobyl alla quale si riferiscono alcune foto qui riportate) solo la cultura partecipativa stimola la politica partecipativa. In effetti la politica o è partecipazione o non è nulla perché solo cosi si crea una solidarietà sociale capace di proporre e attuare la visione di un mondo migliore. Genera speranza dove la speranza sembrava perduta o assente. Permette alle persone di riprendere il controllo della propria vita, a non avere paura della polvere. Soprattutto, può fare appello a chiunque, qualunque sia la sua precedente convinzione personale sulla politica e se non ne ha mai avuta una, per farsela partendo da zero. Comincia a generare una vita pubblica più gentile e più dolce. La ricostruzione di una comunità e di una società dal basso verso l’alto, alla fine costringerà i partiti e i governi a conformarsi su ciò che la gente veramente vuole. “Possiamo farcela”, mi dicevi sempre, “e non abbiamo bisogno del permesso di nessuno per cominciare.” Questo è sicuramente il migliore auspicio per tutti noi nell’anno nuovo appena iniziato. Il primo anno che affronteremo senza te in vita, ma con te sempre nel cuore.

In effetti la politica o è partecipazione o non è nulla perché solo cosi si crea una solidarietà sociale capace di proporre e attuare la visione di un mondo migliore. Genera speranza dove la speranza sembrava perduta o assente. Permette alle persone di riprendere il controllo della propria vita, a non avere paura della polvere. Soprattutto, può fare appello a chiunque, qualunque sia la sua precedente convinzione personale sulla politica e se non ne ha mai avuta una, per farsela partendo da zero. Comincia a generare una vita pubblica più gentile e più dolce. La ricostruzione di una comunità e di una società dal basso verso l’alto, alla fine costringerà i partiti e i governi a conformarsi su ciò che la gente veramente vuole. “Possiamo farcela”, mi dicevi sempre, “e non abbiamo bisogno del permesso di nessuno per cominciare.” Questo è sicuramente il migliore auspicio per tutti noi nell’anno nuovo appena iniziato. Il primo anno che affronteremo senza te in vita, ma con te sempre nel cuore.

Il tuo caro amico Roberto