La recrudescenza del Covid 19 è ormai un dato di fatto e il rischio di ritrovarsi di nuovo “reclusi” in casa, anche per lavorare da remoto, è molto elevato. Si sono già viste le conseguenze, soprattutto sui bambini.  Da quando è iniziata la pandemia abbiamo assistito ad una autentica invasione di pareri sulle cause, sugli effetti e sulla prevenzione di questo imprevedibile coronavirus. La prevenzione in particolare, è stata individuata nell’adozione di comportamenti individuali risponsabili (uso delle mascherine, lavaggio e disinfezione delle mani, distanziamento, ecc.), in attesa del prossimo arrivo dei vaccini che dovrebbero risolvere il problema. Questa strategia è sostanzialmente fallita da un lato a causa di comportamenti collettivi irresponsabili, dall’altro perché tutte le altre forme di prevenzione attiva che potenziano le nostre difese autoimmunitarie (La sostanza naturale che blocca il Covid 19 – Vaccino per il Covid 19? Copiare le piante che si curano da sole), anche questa volta, sono state del tutto trascurate dal sistema mediatico. Davanti alla prospettiva di una problabile nuova “prigionia” in casa, già di per sé non molto consolante, c’è però un aspetto particolare, che condiziona costantemente il nostro stato d’animo quotidiano e che crea una differenza sostanziale: il paesaggio che possiamo vedere oltre i vetri delle nostre case dei luoghi dove lavoriamo/studiamo. È un fatto risaputo infatti che la qualità paesaggistica degli ambienti frequentati quotidianamente, soprattutto nelle città, ha una correlazione diretta con il nostro benessere mentale. Que

Da quando è iniziata la pandemia abbiamo assistito ad una autentica invasione di pareri sulle cause, sugli effetti e sulla prevenzione di questo imprevedibile coronavirus. La prevenzione in particolare, è stata individuata nell’adozione di comportamenti individuali risponsabili (uso delle mascherine, lavaggio e disinfezione delle mani, distanziamento, ecc.), in attesa del prossimo arrivo dei vaccini che dovrebbero risolvere il problema. Questa strategia è sostanzialmente fallita da un lato a causa di comportamenti collettivi irresponsabili, dall’altro perché tutte le altre forme di prevenzione attiva che potenziano le nostre difese autoimmunitarie (La sostanza naturale che blocca il Covid 19 – Vaccino per il Covid 19? Copiare le piante che si curano da sole), anche questa volta, sono state del tutto trascurate dal sistema mediatico. Davanti alla prospettiva di una problabile nuova “prigionia” in casa, già di per sé non molto consolante, c’è però un aspetto particolare, che condiziona costantemente il nostro stato d’animo quotidiano e che crea una differenza sostanziale: il paesaggio che possiamo vedere oltre i vetri delle nostre case dei luoghi dove lavoriamo/studiamo. È un fatto risaputo infatti che la qualità paesaggistica degli ambienti frequentati quotidianamente, soprattutto nelle città, ha una correlazione diretta con il nostro benessere mentale. Que llo che si sapeva di meno, è che l’avere davanti ai nostri occhi paesaggi rilassanti e piacevoli contribuisce anche a migliorare la nostra salute fisica. Intendiamoci: l’impatto dell’estetica nei luoghi dove abitiamo e lavoriamo sul benessere delle persone non è una novità. Una serie di ricerche nel tempo ha rivelato come tutto ciò è presente in questi ambienti, dai quadri alle piante ornamentali, passando per la tinteggiatura delle pareti e la predisposizione degli arredi, migliora le nostre sensazioni di benessere. Queste ricerche però non hanno mai affrontato le differenze delle reazioni individuali rispetto a scenari urbani e naturali che osserviamo quotidianamente. Soprattutto in una situazione, come quella attuale, dove questi scenari risultano quasi vuoti, senza le attività e le animazioni quotidiane.

llo che si sapeva di meno, è che l’avere davanti ai nostri occhi paesaggi rilassanti e piacevoli contribuisce anche a migliorare la nostra salute fisica. Intendiamoci: l’impatto dell’estetica nei luoghi dove abitiamo e lavoriamo sul benessere delle persone non è una novità. Una serie di ricerche nel tempo ha rivelato come tutto ciò è presente in questi ambienti, dai quadri alle piante ornamentali, passando per la tinteggiatura delle pareti e la predisposizione degli arredi, migliora le nostre sensazioni di benessere. Queste ricerche però non hanno mai affrontato le differenze delle reazioni individuali rispetto a scenari urbani e naturali che osserviamo quotidianamente. Soprattutto in una situazione, come quella attuale, dove questi scenari risultano quasi vuoti, senza le attività e le animazioni quotidiane.

Alcuni anni fa un team di ricercatori della Warwick Business School (Gran Bretagna), confrontando i dati sanitari relativi al censimento svolto in Inghilterra e Galles nel 2011, ha invece dimostrato che i residenti in zone con un bel paesaggio intorno, si ammalano di meno rispetto a coloro che abitano in ambienti meno accattivanti. Ciò che ha incuriosito i ricercatori guidati dalla dottoressa Chanuki Seresinhe (nella foto qui a destra) è stata l’uniformità del dato su tutta la popolazione interessata: gli abitanti in ambienti più piacevoli riportano una migliore salute in tutte le aree urbane, suburbane e rurali, anche in presenza di indicatori socio-economici sfavorevoli rispetto al reddito, all’occupazione e all’accesso ai servizi. Mentre di solito una migliore salute nelle statistiche corrisponde a maggiore istruzione e miglior reddito e condizioni sociali più elevate. La ricerca si è basata su una sorta di gioco effettuato attraverso Internet, denominato “Scenic-or-not” (scenico – nel senso del paesaggio – oppure no). Sono stati utilizzati 217mila paesaggi geo-referenziati, cioè che ne permettono l’identificazione della posizione, provenienti da tutta la Gran Bretagna. Ai partecipanti in sostanza è stato chiesto di inviare le foto di ciò che vedevano oltre i vetri delle proprie case e dei luoghi di lavoro, votandole con punteggi che andavano da dieci a uno: il punteggio più alto andava attribuito alle immagini molto interessanti sotto il profilo paesaggistico e a scalare quelle che lo erano meno, poco o per niente. Ne è così venuto fuori un campione di oltre un milione e mezzo di valutazioni, che poi i ricercatori hanno confrontato con i dati relativi alla salute della popolazione e alle condizioni socio-economiche dei residenti. A parità di condizioni, in particolare per quanto riguarda l’inquinamento, è risultato che si ammalano di meno le persone che possono avere costantemente un bel panorama davanti i loro occhi.

Ciò che ha incuriosito i ricercatori guidati dalla dottoressa Chanuki Seresinhe (nella foto qui a destra) è stata l’uniformità del dato su tutta la popolazione interessata: gli abitanti in ambienti più piacevoli riportano una migliore salute in tutte le aree urbane, suburbane e rurali, anche in presenza di indicatori socio-economici sfavorevoli rispetto al reddito, all’occupazione e all’accesso ai servizi. Mentre di solito una migliore salute nelle statistiche corrisponde a maggiore istruzione e miglior reddito e condizioni sociali più elevate. La ricerca si è basata su una sorta di gioco effettuato attraverso Internet, denominato “Scenic-or-not” (scenico – nel senso del paesaggio – oppure no). Sono stati utilizzati 217mila paesaggi geo-referenziati, cioè che ne permettono l’identificazione della posizione, provenienti da tutta la Gran Bretagna. Ai partecipanti in sostanza è stato chiesto di inviare le foto di ciò che vedevano oltre i vetri delle proprie case e dei luoghi di lavoro, votandole con punteggi che andavano da dieci a uno: il punteggio più alto andava attribuito alle immagini molto interessanti sotto il profilo paesaggistico e a scalare quelle che lo erano meno, poco o per niente. Ne è così venuto fuori un campione di oltre un milione e mezzo di valutazioni, che poi i ricercatori hanno confrontato con i dati relativi alla salute della popolazione e alle condizioni socio-economiche dei residenti. A parità di condizioni, in particolare per quanto riguarda l’inquinamento, è risultato che si ammalano di meno le persone che possono avere costantemente un bel panorama davanti i loro occhi.

L’ulteriore dato interessante emerso dalla ricerca, a sua volta poco studiato in passato, è che la presenza di tanto “verde” non significa vedere automaticamente un bel paesaggio. Se oltre le finestre si trova un grande parco circondato da grattaceli o di fianco ad un sito industriale dismesso, il giudizio tende lo stesso al negativo. In pratica la quantità non compensa la scarsa qualità. Lo conferma anche un rapporto del World Green Building Council, l’organizzazione mondiale per la bioedilizia che raggruppa associazioni di oltre 100 Paesi. Il fatto di poter rivolgere lo sguardo su lunghe distanze, lontano da schermi di computer o dai documenti scritti che abbiamo sulla scrivania, permette agli occhi di regolarsi e rimettere a fuoco la nostra vista, riducendone l’affaticamento, il mal di testa e gli effetti di affaticamento a lungo termine. Di conseguenza la vista ha un impatto positivo sul nostro benessere, che a sua volta agevola un collegamento psicologico migliore con le altre persone.

Se oltre le finestre si trova un grande parco circondato da grattaceli o di fianco ad un sito industriale dismesso, il giudizio tende lo stesso al negativo. In pratica la quantità non compensa la scarsa qualità. Lo conferma anche un rapporto del World Green Building Council, l’organizzazione mondiale per la bioedilizia che raggruppa associazioni di oltre 100 Paesi. Il fatto di poter rivolgere lo sguardo su lunghe distanze, lontano da schermi di computer o dai documenti scritti che abbiamo sulla scrivania, permette agli occhi di regolarsi e rimettere a fuoco la nostra vista, riducendone l’affaticamento, il mal di testa e gli effetti di affaticamento a lungo termine. Di conseguenza la vista ha un impatto positivo sul nostro benessere, che a sua volta agevola un collegamento psicologico migliore con le altre persone.

Tutto ciò ha anche importanti implicazioni economiche. Gli stessi ricercatori inglesi sottolineano che si lavora con maggiore appagamento se si ha davanti un bel panorama.

Del resto lavorare bene, fare impresa, significa mettere al centro la persona. E se la persona sta bene, lavora bene. Non si tratta di idealistiche tendenze ambientaliste o irreali romanticismi. Parliamo di realtà che possono ben incidere sulla qualità del lavoro e quindi sull’economia.

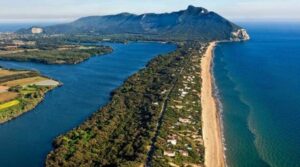

Non significa che le aziende debbano trasferirsi sulle sponde di un lago scozzese o nel Parco del Circeo (Italia) o nei luoghi da dove si vedono montagne innevate per migliorare la salute dei loro dipendenti: sarebbe come ridurre gli effetti di una medicina sbagliata aumentando la dose di assunzione.

o nei luoghi da dove si vedono montagne innevate per migliorare la salute dei loro dipendenti: sarebbe come ridurre gli effetti di una medicina sbagliata aumentando la dose di assunzione.

«Non si tratta di un’alternativa tra natura e la città – dice la Serensinhe, che ha coordinato la ricerca –, ma di rendere queste ultime paesaggisticamente più attraenti, aumentando la connessione panoramica degli edifici». Questo può avvenire in modo relativamente facile con la creazione di giardini pensili, le ristrutturazioni estetiche ed energetiche degli edifici, la piantumazione di fiori, siepi e alberi nei cortili e nei parcheggi, la creazione di giochi d’acqua con le fontane nelle piazze, gli orti urbani, ecc. In sostanza, un vero e proprio invito a rendere le città più belle anche a vantaggio della nostra salute. Gli esempi non mancano:

1) Il Chiswick Park a sud di Londra. Il sito di 33 acri (13,3 ettari) comprende una zona centrale “villaggio verde” e una serie di laghi e spazi aperti nei dintorni.

2) Nel Dorset County Hospital (sud-ovest dell’Inghilterra) gli spazi naturali vengono utilizzati per attenuare le condizioni di isolamento e solitudine dei pazienti colpiti da leucemia. Avere la natura vicina, sostengono gli psicologi, che permette loro di ricordare il profumo delle erbe, il canto degli uccelli o una passeggiata lungo il fiume, induce benessere e aiuta la guarigione.

I ricercatori inglesi che hanno studiato gli effetti dei panorami sulle persone che vivono in città, hanno analizzato anche l’appagamento offerto dai colori alle persone stesse. In base ai voti che queste hanno dato ai paesaggi, gli studiosi hanno elaborato una scala con le varie combinazioni cromatiche in diverse proporzioni. Gli scenari più votati sono quelli in cui l’occhio vede circa un terzo il grigio combinato, un altro terzo di azzurro e poi con circa un quinto di marrone, un po’ di verde e nero in proporzioni uguali e un tocco di giallo. Attenzione: il grigio considerato come “panoramico” non è quello del cemento, ma si tratta di rocce, montagne, lo specchio di un lago e altri elementi naturalistici. In sostanza, indirettamente il Covid 19 (è amaro considerarlo, ma è bene constatarlo), ci ha offerto l’occasione per ripensare e riorganizzare tutto ciò che vediamo ogni giorno oltre i vetri delle nostre case e dei luoghi dove lavoriamo. Anche questo potenzia le nostre difese autoimmunitarie.