Si parla tanto della crisi economica in corso (ma solo in alcuni paesi occidentali), causata prima dal Covid 19 e poi dalla guerra in Ucraina. Le soluzioni che si continuano a prospettare per uscirne fuori comunque sono sempre le stesse e non rappresentano altro che il peggioramento di un male giunto ormai sulla soglia dell’incurabilità, mentre la soluzione continua restare, completamente ignorata dalla politica ufficiale, nella direzione diametralmente opposta. Una soluzione che risponde con efficacia ad una semplice domanda che da tempo gli economisti-ecologisti stanno ponendo a tutta politica mondiale: quanta ricchezza produce oggi la Natura senza che noi ce ne accorgiamo proprio mentre la stiamo distruggendo? Parliamo proprio di ricchezza economica, di soldi insomma, lasciando sullo sfondo la ricchezza connessa alla biodiversità dei sistemi ecologici di cui ci occupiamo diffusamente in altri articoli di questo sito. Ci riferiamo a quel valore capace di prodursi e riprodursi da sé, senza creare rifiuti e consumando solo l’energia strettamente necessaria, autonomamente in grado di funzionare senza input esterni se solo lasciassimo lavorare la Natura. Sempre di più i ricercatori di tutto il mondo stanno producendo elementi di valutazione che non possono essere ignorati da nessun governante di questo pianeta, perché i dati che stanno emergendo sono eclatanti. Anche se non rientrano ancora in nessuna valutazione del PIL, il Prodotto Interno Lordo, considerato l’indicatore della ricchezza di ogni Paese e che ritiene infinita la crescita economica sulla Terra, questi dati rappresentano un punto fermo per un’economia sostenibile. Vediamone alcuni esempi.

Si parla tanto della crisi economica in corso (ma solo in alcuni paesi occidentali), causata prima dal Covid 19 e poi dalla guerra in Ucraina. Le soluzioni che si continuano a prospettare per uscirne fuori comunque sono sempre le stesse e non rappresentano altro che il peggioramento di un male giunto ormai sulla soglia dell’incurabilità, mentre la soluzione continua restare, completamente ignorata dalla politica ufficiale, nella direzione diametralmente opposta. Una soluzione che risponde con efficacia ad una semplice domanda che da tempo gli economisti-ecologisti stanno ponendo a tutta politica mondiale: quanta ricchezza produce oggi la Natura senza che noi ce ne accorgiamo proprio mentre la stiamo distruggendo? Parliamo proprio di ricchezza economica, di soldi insomma, lasciando sullo sfondo la ricchezza connessa alla biodiversità dei sistemi ecologici di cui ci occupiamo diffusamente in altri articoli di questo sito. Ci riferiamo a quel valore capace di prodursi e riprodursi da sé, senza creare rifiuti e consumando solo l’energia strettamente necessaria, autonomamente in grado di funzionare senza input esterni se solo lasciassimo lavorare la Natura. Sempre di più i ricercatori di tutto il mondo stanno producendo elementi di valutazione che non possono essere ignorati da nessun governante di questo pianeta, perché i dati che stanno emergendo sono eclatanti. Anche se non rientrano ancora in nessuna valutazione del PIL, il Prodotto Interno Lordo, considerato l’indicatore della ricchezza di ogni Paese e che ritiene infinita la crescita economica sulla Terra, questi dati rappresentano un punto fermo per un’economia sostenibile. Vediamone alcuni esempi.

Partiamo non a caso da animali a noi particolarmente simpatici: le api. Uno studio commissionato dall’Unione Europea alcuni anni fa ha calcolato che con il loro servizio di impollinazione questi insetti forniscono al sistema produttivo mondiale un valore economico di circa 153 miliardi di euro all’anno, 24 miliardi nella sola Europa. Questi calcoli si riferiscono solo alle produzioni di interesse alimentare destinate direttamente al consumo umano (frutta, semi, miele, ecc.), ma in realtà tutta la catena economica che si realizza a seguito dell’impollinazione e dei frutti agricoli raccolti, ha un rapporto di circa 1 a 10. Vale a dire che il valore complessivo dell’impollinazione nel mondo vale oltre 1,5 milioni di miliardi di euro l’anno, che corrisponde grosso modo all’intero PIL di un paese come l’Italia. Da questa valutazione, perché sostanzialmente impossibile da calcolare, rimane comunque fuori la ricchezza prodotta dall’impollinazione di colture destinate all’alimentazione degli animali da allevamento, oltre a quella per altre produzioni che determinano comunque redditi da lavoro: fiori ornamentali, colture oleaginose (olii di semi ad uso industriale), medicine omeopatiche, ecc.

Questi calcoli si riferiscono solo alle produzioni di interesse alimentare destinate direttamente al consumo umano (frutta, semi, miele, ecc.), ma in realtà tutta la catena economica che si realizza a seguito dell’impollinazione e dei frutti agricoli raccolti, ha un rapporto di circa 1 a 10. Vale a dire che il valore complessivo dell’impollinazione nel mondo vale oltre 1,5 milioni di miliardi di euro l’anno, che corrisponde grosso modo all’intero PIL di un paese come l’Italia. Da questa valutazione, perché sostanzialmente impossibile da calcolare, rimane comunque fuori la ricchezza prodotta dall’impollinazione di colture destinate all’alimentazione degli animali da allevamento, oltre a quella per altre produzioni che determinano comunque redditi da lavoro: fiori ornamentali, colture oleaginose (olii di semi ad uso industriale), medicine omeopatiche, ecc.

Tutte le piante, poi, siano esse erbacee e/o arboree inclusi gli arbusti, oltre che di sufficienti apporti idrici, hanno bisogno di un livello minimo di fertilità dei suoli per crescere e compiere il loro ciclo vitale. La fertilità a sua volta è determinata da una combinazione di fattori fisici, chimici e biologici. In estrema sintesi, un terreno agricolo è ritenuto fertile quando nella sua struttura è presente almeno il 3% di sostanza organica umificabile, cioè in grado di trasformarsi prima in humus e poi in elementi nutritivi per le piante, anche in assenza di lavorazioni del terreno. Tra questi elementi il più importante è l’azoto, il quale, pur essendo il 79% dell’atmosfera, non può essere utilizzato direttamente dalle piante e di conseguenza da animali e uomini. Prima serve che speciali esseri viventi, cosiddetti azotofissatori, per l’appunto “fissino” tale elemento e lo immettano nel ciclo della sostanza organica. Nei suoli non coltivati l’apporto spontaneo di azoto non supera di solito i 3-4 kg ad ettaro, ma la Natura ha inventato le piante leguminose, che possono essere sia erbacee (fagioli, piselli, fave, favino, ceci, veccia, ecc.), che alberi veri e propri (la robinia, l’albero di Giuda, il maggiociondolo, le ginestre, ecc.), che si sviluppano in diretta simbiosi con i batteri azotofissatori. In tal modo l’azoto apportato ai terreni può arrivare anche 400 kg per ettaro: quanto basta per coltivarci dopo tutto quello che vogliamo per almeno un paio di anni senza determinare squilibri negli apporti nutritivi nel terreno. Con la concimazione verde (detto anche “sovescio”), ad esempio, vengono coltivate determinate piante fertilizzanti che poi devono essere interrate prima che fioriscano a vantaggio della coltura che viene seminata subito dopo. Lo stesso apporto per via chimica e industriale costa attualmente in media 350 euro ad ettaro, mentre con questa tecnica di base dell’agricoltura biologica in costo viene dimezzato.

Prima serve che speciali esseri viventi, cosiddetti azotofissatori, per l’appunto “fissino” tale elemento e lo immettano nel ciclo della sostanza organica. Nei suoli non coltivati l’apporto spontaneo di azoto non supera di solito i 3-4 kg ad ettaro, ma la Natura ha inventato le piante leguminose, che possono essere sia erbacee (fagioli, piselli, fave, favino, ceci, veccia, ecc.), che alberi veri e propri (la robinia, l’albero di Giuda, il maggiociondolo, le ginestre, ecc.), che si sviluppano in diretta simbiosi con i batteri azotofissatori. In tal modo l’azoto apportato ai terreni può arrivare anche 400 kg per ettaro: quanto basta per coltivarci dopo tutto quello che vogliamo per almeno un paio di anni senza determinare squilibri negli apporti nutritivi nel terreno. Con la concimazione verde (detto anche “sovescio”), ad esempio, vengono coltivate determinate piante fertilizzanti che poi devono essere interrate prima che fioriscano a vantaggio della coltura che viene seminata subito dopo. Lo stesso apporto per via chimica e industriale costa attualmente in media 350 euro ad ettaro, mentre con questa tecnica di base dell’agricoltura biologica in costo viene dimezzato.

Discorso analogo riguarda il valore economico della fotosintesi, cioè del processo bio-chimico grazie al quale le piante verdi producono sostanza organica, soprattutto carboidrati, a partire da acqua, luce solare e dell’anidride carbonica presente nell’atmosfera. Quest’ultimo, come ben sappiamo ormai tutti, è uno dei principali gas serra prodotto dalle attività umane, pertanto si deve proprio alle piante, in particolar modo a quelle in fase di crescita, se il clima sul nostro pianeta non è ancora impazzito del tutto, anche se è stato da noi stessi ben avviato su questa strada senza uscita. Ogni anno la fotosintesi trasforma oltre 115 milioni di tonnellate di carbonio atmosferico, non solo sotto forma di anidride, ma anche in biomassa: la stessa che poi contribuisce alla fertilità dei terreni.

La stessa fotosintesi inoltre riesce ogni anno a catturare una quantità di energia solare pari a circa 100 terawatt, cioè 100 miliardi di chilowattora: più o meno sei volte quanto consuma attualmente la civiltà umana in combustibili fossili (petrolio, gas e carbone) per produrre carburanti ed energia elettrica da queste fonti fossili che stanno sconvolgendo il clima. Questi combustibili infatti non sono altro che una immensa ricchezza accumulata nei giacimenti durante l’arco di millenni a partire da sedimentazioni di sostanza organica; un’enorme ricchezza fatta propria da poche persone e che comunque noi tutti oggi stiamo impiegando dissennatamente. L’attuale crisi energetica determinata dall’aggressione militare della Russia all’Ucraina e ingigantita dalla speculazione finanziaria, non è altro che uno degli ultimi passi verso la catastrofe climatica ed economica.

La stessa fotosintesi inoltre riesce ogni anno a catturare una quantità di energia solare pari a circa 100 terawatt, cioè 100 miliardi di chilowattora: più o meno sei volte quanto consuma attualmente la civiltà umana in combustibili fossili (petrolio, gas e carbone) per produrre carburanti ed energia elettrica da queste fonti fossili che stanno sconvolgendo il clima. Questi combustibili infatti non sono altro che una immensa ricchezza accumulata nei giacimenti durante l’arco di millenni a partire da sedimentazioni di sostanza organica; un’enorme ricchezza fatta propria da poche persone e che comunque noi tutti oggi stiamo impiegando dissennatamente. L’attuale crisi energetica determinata dall’aggressione militare della Russia all’Ucraina e ingigantita dalla speculazione finanziaria, non è altro che uno degli ultimi passi verso la catastrofe climatica ed economica.

La Natura da sola infatti non ce la può a salvarci, come genere umano, dalla fine che ci stiamo auto determinando: se vogliamo salvarci, dobbiamo darle una mano e molto in fretta, per giunta. Esattamente come se si trattasse di un conto in banca, è necessario smettere di prelevare risorse e depauperarne altre, senza darle la possibilità di rigenerarle. Non si tratta di una facoltà a nostra discrezione ma di un bisogno non più rinviabile. Altrimenti alla fine avremo tutti il danno di rimanere senza tali risorse insostituibili, mentre la beffa finale sarà quella di essere tutti molto più poveri: una vera e propria condanna alla miseria, da noi stessi imposta soprattutto ai nostri figli.

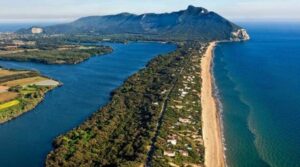

Per fortuna questa consapevolezza sta crescendo sempre di più a livello mondiale, soprattutto tra i giovani che hanno ben compreso perché la protezione della natura è diventato a sua volta un fattore estremamente importante per l’economia del pianeta. Con i loro 8 miliardi di visite all’anno, le aree protette (parchi, riserve, oasi, monumenti naturali, ecc.) sono divenute negli ultimi tempi la maggiore “industria” turistica a livello mondiale. L’ecoturismo produce annualmente un fatturato di oltre 750-800 miliardi di dollari (circa la stessa cifra in euro al cambio attuale). Calcoli alla mano, l’associazione americana “Treehugger” (letteralmente: “Abbracciatori di alberi”) ha dimostrato che tra ingressi, visite guidate, pasti e alloggi, la protezione delle aree naturali si sta rivelando un grande affare economico caratterizzato da cultura e scienza. Consola soprattutto il fatto che i visitatori sono per la maggior parte residenti nelle stesse nazioni e regioni di dove si trovano tali aree.

Da tutti questi dati quindi possiamo stimare che l’80% dell’economia mondiale attuale (quella vera, non quella fasulla fatta di guerre e speculazioni finanziarie), dipende dal lavoro svolto quotidianamente dai sistemi naturali. Economia ed ecologia quindi, non ci stancheremo mai di ricordarlo, rappresentando due facce della stessa medaglia, non solo possono, ma devono necessariamente andare d’accordo e viaggiare nella stessa direzione verso la sostenibilità per entrambe. Non a caso questi elementi sono anche punti di riferimento e materie di studio per modelli di sviluppo alternativi basati interamente sull’equità e la solidarietà. Nei prossimi approfondimenti su questo sito presenteremo una rassegna dei casi studio meglio riusciti e che stanno producendo una ricchezza precedentemente inesistente per le popolazioni locali, attraverso progetti che hanno realizzato il riequilibrio tra gli ecosistemi naturali e la specie umana.

Leggi anche su questo sito:

Nuovi modi vincenti di fare politica: creare ricchezza di comunità

L’accumulo di ricchezza che non produce povertà

Concentrazione della ricchezza: altro problema planetario insostenibile