Malgrado una certa diffidenza storica derivata dalla pericolosità e dalla insalubrità di alcune specie, da sempre i funghi sono considerati una semplice e gustosa risorsa per la nostra alimentazione, in quanto facili da cucinare e da digerire. Sempre più spesso li troviamo sugli scaffali dei negozi e dei supermercati, soprattutto nei mesi autunnali e invernali: in particolare per quanto riguarda le varietà Champignon (nome comune “prataiolo”) e Pleurotus ostreatus (conosciuti come “orecchiette”, “orecchione” o “gelone”). Poco sappiamo invece sulle capacità che questi particolari esseri viventi hanno di fornire elementi utili per altri prodotti, indispensabili alla nostra vita: farmaci, proteine, vitamine, amminoacidi, ecc. O meglio: poco ne sappiamo noi occidentali. In altre culture, soprattutto orientali, questi fragili e momentanei organismi da sempre rappresentano una risorsa indispensabile per la prevenzione della salute umana.

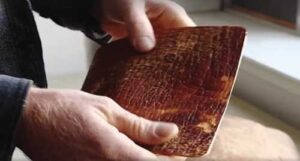

Recentemente si è cominciato a capire che i funghi hanno una straordinaria capacità di generare nuovi tipi di fibre utilizzabili in campo industriale per la produzione di nuovi materiali perfettamente eco-compatibili: vedi il caso delle tavole da surf. L’ultimo della serie è una sorta di cuoio che verrà utilizzato, secondo le intenzioni degli scopritori, per produrre scarpe, borse, fibre e altri accessori per l’abbigliamento, al posto della pelle animale. È noto che il processo della concia delle pelli per uso industriale è molto complesso e altamente inquinante, perché deve alternare sistematicamente operazioni chimiche e meccaniche. Quello della “pelle fatta con fibre di funghi” invece non è molto diverso da quanto avviene normalmente in un’azienda di funghicoltura. Utilizzando materiale organico di scarto, tipo le foglie secche delle pannocchie del mais, si innesca la propagazione del micelio – una sorta di seme dei funghi stessi – che rapidamente colonizza tutto il materiale organico, fino a formarne una massa molto compatta. «Alla fine del processo – afferma Phil Ross, cofondatore della Myco Works, azienda statunitense interessata – la materia che ne viene fuori può essere pressata, essiccata e conciata come le pelli tradizionali». Questa “eco-pelle” risulterebbe avere persino prestazioni superiori rispetto alle pelli tradizionali: i suoi scopritori-inventori, infatti, sostengono che questo materiale è idrorepellente, traspirante e resistente agli strappi.

È noto che il processo della concia delle pelli per uso industriale è molto complesso e altamente inquinante, perché deve alternare sistematicamente operazioni chimiche e meccaniche. Quello della “pelle fatta con fibre di funghi” invece non è molto diverso da quanto avviene normalmente in un’azienda di funghicoltura. Utilizzando materiale organico di scarto, tipo le foglie secche delle pannocchie del mais, si innesca la propagazione del micelio – una sorta di seme dei funghi stessi – che rapidamente colonizza tutto il materiale organico, fino a formarne una massa molto compatta. «Alla fine del processo – afferma Phil Ross, cofondatore della Myco Works, azienda statunitense interessata – la materia che ne viene fuori può essere pressata, essiccata e conciata come le pelli tradizionali». Questa “eco-pelle” risulterebbe avere persino prestazioni superiori rispetto alle pelli tradizionali: i suoi scopritori-inventori, infatti, sostengono che questo materiale è idrorepellente, traspirante e resistente agli strappi.

I funghi vengono sempre più studiati anche in campo farmacologico. Al giorno d’oggi gli antibiotici, spesso prescritti e assunti in quantità eccessiva rispetto alle reali necessità curative, sono tra i farmaci più diffusi al mondo. Ciò non sarebbe stato possibile se circa novanta anni fa il dottor Alex ander Fleming non avesse scoperto, in maniera del tutto casuale, gli effetti che determinava il fungo saprofita Penicillium notatum e altri microrganismi dello stesso genere, dal quale è stata poi isolata la penicillina. Ma, cosa ignota ai più, già 34 anni prima di lui l’italiano Vincenzo Tiberio scoprì le proprietà batteriricide delle muffe. Oggi, proprio dal Pleurotus ostreatus recentemente è stato isolato un altro antibiotico naturale, la plectasina (da Pseudoplectania nigrella), che sarebbe efficace contro alcuni batteri che sono sempre più resistenti agli antibiotici convenzionali.

ander Fleming non avesse scoperto, in maniera del tutto casuale, gli effetti che determinava il fungo saprofita Penicillium notatum e altri microrganismi dello stesso genere, dal quale è stata poi isolata la penicillina. Ma, cosa ignota ai più, già 34 anni prima di lui l’italiano Vincenzo Tiberio scoprì le proprietà batteriricide delle muffe. Oggi, proprio dal Pleurotus ostreatus recentemente è stato isolato un altro antibiotico naturale, la plectasina (da Pseudoplectania nigrella), che sarebbe efficace contro alcuni batteri che sono sempre più resistenti agli antibiotici convenzionali.

Altro caso è quello della ciclosporina. Malgrado determini importanti effetti collaterali su alcuni pazienti, anche questo è un farmaco ormai indispensabile per l’immunologia: viene usato sistematicamente per contrastare la reazione di rigetto dopo un trapianto di organi (cuore, rene, pancreas, fegato, etc.) o dopo l’inserimento di elementi “estranei” nel nostro corpo (valvole cardiache, protesi articolari, peacemaker, ecc.).

Il farmaco inibisce il potere difensivo del sistema immunitario umano, permettendo ai paz ienti operati di avere una buona prospettiva di sopravvivenza. Questo farmaco, come tanti altri di uso comune, viene derivato da un processo biologico che succede quotidianamente in Natura da milioni di anni. La ciclosporina infatti è a tutti gli effetti una combinazione di due specie di funghi: il Trichoderma polysporum e il Cylindrocarpon lucidum. In Cina e Giappone, inoltre, l’azione di funghi viene effettuata anche a fini terapeutici nella lotta ai tumori. Farmaci anticancro ufficiali derivati dai funghi sono il PSK Krestin in uso già dal 1977, e poi il Lentinan, l’SPG Sonifilan, in Giappone, e il PSP in Cina

ienti operati di avere una buona prospettiva di sopravvivenza. Questo farmaco, come tanti altri di uso comune, viene derivato da un processo biologico che succede quotidianamente in Natura da milioni di anni. La ciclosporina infatti è a tutti gli effetti una combinazione di due specie di funghi: il Trichoderma polysporum e il Cylindrocarpon lucidum. In Cina e Giappone, inoltre, l’azione di funghi viene effettuata anche a fini terapeutici nella lotta ai tumori. Farmaci anticancro ufficiali derivati dai funghi sono il PSK Krestin in uso già dal 1977, e poi il Lentinan, l’SPG Sonifilan, in Giappone, e il PSP in Cina .

.

Sempre ad uso “medico” (diretto ed indiretto) in passato si faceva ricorso ai vini dolci, prodotti con uve attaccate dal fungo Botrytis Cinerea (botrite): la cosiddetta “muffa nobile”. Questo fungo in condizioni meteo sfavorevoli è capace di distruggere completamente interi raccolti d’uva, invece in condizioni particolari assottiglia la buccia degli acini, consentendo una più rapida evaporazione dell’acqua contenuta nei grappoli. Perdendo acqua, l’uva risulta leggermente appassita e contenente così un più alto grado zuccherino, che poi è quello che determina anche il grado alcolico a fine vinificazione. Le spore del fungo che restano all’interno della polpa generano poi gli straordinari aromi che caratterizzano i vini definiti, per l’appunto, “muffati” o “botritizzati”.

Perdendo acqua, l’uva risulta leggermente appassita e contenente così un più alto grado zuccherino, che poi è quello che determina anche il grado alcolico a fine vinificazione. Le spore del fungo che restano all’interno della polpa generano poi gli straordinari aromi che caratterizzano i vini definiti, per l’appunto, “muffati” o “botritizzati”.

Le ripercussioni positive sull’aroma di questo fungo sono considerate importanti al punto che, per produrre alcuni vini della California e dell’Australia, si ricorre anche all’infezione delle uve nelle camere climatizzate, impiegando soluzioni con le spore della botrite.  Particolare è anche il caso del vino Tocaji Aszú (quello ungherese perché quello italiano, che aveva lo stesso nome, dal 2008 si chiama vino friulano), che viene ottenuto da mosto di uve sane con una sorta di “pasta” derivata da uve “botritizzate”. Fa parte di questa categoria di vini e spumanti anche lo Champagne francese. Recentemente sono stati compiuti studi anche sul famoso Amarone della Valpollicella, in Veneto. In sostanza, oltre a farci star bene con il corpo, i funghi ci aiutano a star meglio anche con lo spirito.

Particolare è anche il caso del vino Tocaji Aszú (quello ungherese perché quello italiano, che aveva lo stesso nome, dal 2008 si chiama vino friulano), che viene ottenuto da mosto di uve sane con una sorta di “pasta” derivata da uve “botritizzate”. Fa parte di questa categoria di vini e spumanti anche lo Champagne francese. Recentemente sono stati compiuti studi anche sul famoso Amarone della Valpollicella, in Veneto. In sostanza, oltre a farci star bene con il corpo, i funghi ci aiutano a star meglio anche con lo spirito.

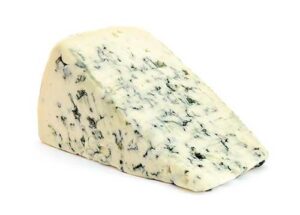

Alcune specie dei “funghi della penicillina”, Pleurotus ostreatus, permettono inoltre risultati gastronomici straordinari. A questa categoria infatti appartengono anche ceppi che caratterizzano la produzione di alcuni formaggi molto apprezzati dai consumatori: ad esempio, il Roquefort francese (fatto di latte vaccino, con spore di Penicillium roqueforti) e il nostro Gorgonzola (latte vaccino con spore di Penicillium Glaucum).

A questa categoria infatti appartengono anche ceppi che caratterizzano la produzione di alcuni formaggi molto apprezzati dai consumatori: ad esempio, il Roquefort francese (fatto di latte vaccino, con spore di Penicillium roqueforti) e il nostro Gorgonzola (latte vaccino con spore di Penicillium Glaucum).