Per abbassare in tempi brevi la febbre del pianeta occorre piantare da subito almeno mille miliardi alberi in tutto il pianeta e far cessare immediatamente ogni emissione di gas serra: questo ormai lo sanno tutti i nostri decisori politici. Il mondo della scienza ha dimostrato tutto quello che c’era da dimostrare per farci capire che questo traguardo non solo è possibile, ma è anche l’unico futuro sostenibile che si prospetta per tutta l’umanità. Tutto dipende dalla volontà politica generale di attuare le misure necessarie, attraverso una serie di scelte all’altezza della sfida. D’altra parte dal 2008, per la prima volta nella storia, più della metà della popolazione mondiale vive in città e aree urbanizzate. Entro il 2050 si prevede che questa percentuale salirà al 70% e in alcune zone particolari si arriverà al 90% (fonte: dati FAO 2016). Malgrado questi numeri preoccupanti, già da oggi le città possono compiere scelte decisive per affrontare questa sfida epocale. Quella di attuare immediatamente una inversione di tendenza nel consumo esasperato del suolo agro-forestale è sicuramente una delle più opportune. L’inversione di tendenza si può realizzare in molti modi ma quella che appare più attraente e coinvolgente per i cittadini è il riutilizzo degli spazi urbani (anche già edificati) per scopi alimentari e forestali congiuntamente: in particolare con gli orti sociali e con la piantumazione di alberi da frutta, magari con varietà antiche escluse dal mercato per ragioni di commercializzazione. Con queste soluzioni i cittadini possono abbinare “l’utile al dilettevole”, cioè piantare alberi che contribuiranno allo stoccaggio del carbonio in eccesso nell’atmosfera e ottenere allo stesso tempo prodotti freschi da consumare in tutte le stagioni dell’anno. Ma c’è anche molto di più.

D’altra parte dal 2008, per la prima volta nella storia, più della metà della popolazione mondiale vive in città e aree urbanizzate. Entro il 2050 si prevede che questa percentuale salirà al 70% e in alcune zone particolari si arriverà al 90% (fonte: dati FAO 2016). Malgrado questi numeri preoccupanti, già da oggi le città possono compiere scelte decisive per affrontare questa sfida epocale. Quella di attuare immediatamente una inversione di tendenza nel consumo esasperato del suolo agro-forestale è sicuramente una delle più opportune. L’inversione di tendenza si può realizzare in molti modi ma quella che appare più attraente e coinvolgente per i cittadini è il riutilizzo degli spazi urbani (anche già edificati) per scopi alimentari e forestali congiuntamente: in particolare con gli orti sociali e con la piantumazione di alberi da frutta, magari con varietà antiche escluse dal mercato per ragioni di commercializzazione. Con queste soluzioni i cittadini possono abbinare “l’utile al dilettevole”, cioè piantare alberi che contribuiranno allo stoccaggio del carbonio in eccesso nell’atmosfera e ottenere allo stesso tempo prodotti freschi da consumare in tutte le stagioni dell’anno. Ma c’è anche molto di più. Con una attenta programmazione, ad esempio per avere una fioritura continua di varie specie da da seme e da frutto, si può organizzare in queste aree anche l’allevamento di api per ricavarne miele, propoli, cera e altri prodotti secondari. Un aspetto ulteriormente interessante (concetto a noi molto caro) è quello di creare in questo modo nuovi posti di lavoro sostenibili, partendo dai mancati costi che ogni amministrazione comunale deve sostenere ogni anno per effettuare la manutenzione e mettere in sicurezza aree che non hanno più alcuna utilizzazione. Approfondiamo proprio questo ultimo aspetto per capire di cosa stiamo parlando.

Con una attenta programmazione, ad esempio per avere una fioritura continua di varie specie da da seme e da frutto, si può organizzare in queste aree anche l’allevamento di api per ricavarne miele, propoli, cera e altri prodotti secondari. Un aspetto ulteriormente interessante (concetto a noi molto caro) è quello di creare in questo modo nuovi posti di lavoro sostenibili, partendo dai mancati costi che ogni amministrazione comunale deve sostenere ogni anno per effettuare la manutenzione e mettere in sicurezza aree che non hanno più alcuna utilizzazione. Approfondiamo proprio questo ultimo aspetto per capire di cosa stiamo parlando.

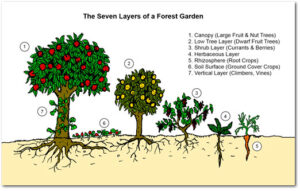

Soprattutto nel Nord Europa, in Australia e negli Stati Uniti si stanno diffondendo sempre di più gli interventi per la creazione delle cosiddette “Food forest” (foresta alimentare) che prevedono la coltivazione in un unico appezzamento di ortaggi, piante officinali, alberi da frutto, piante ornamentali e piante autoctone per la riforestazione dei luoghi. La coltivazione avviene con i metodi dell’agricoltura biologica e quindi senza l’uso di pesticidi. Le tecniche d’impianto simulano un ecosistema boschivo “immaturo” (cioè quando il bosco non ha ancora raggiunto la sua stabilità ecosistemica) che viene coltivato a più stati (sette in tutto) che vanno da quello delle chiome degli alberi da frutta più alti (frutti), al livello del sotto suolo (tuberi), passando dai livelli arbustivi (bacche) ed erbacei (ortaggi). Da tutti e 7 gli strati di piante si ottengono prodotti commestibili che non derivano solo da alberi da frutta, arbusti, erbe e viti, ma anche da rizomi, funghi e verdure perenni. Si tratta quindi di un uso combinato del suolo, tra il forestale e l’agricolo, nel quale possono trovare spazio anche la presenza di animali selvatici e l’allevamento di animali domestici. Le “Food forest” quindi sono da considerarsi la nuova frontiera della permacultura perché oltre a non prevedere particolari lavorazioni del terreno (tranne quelli iniziali) permettono di ottenere buone produzioni con il minimo dispendio di acqua, di carburanti, di concimi e di antiparassitari. Questi interventi in orgine non avevano lo scopo prioritario (o almeno così non sembra) di ricavare un reddito da tali attività, ma piuttosto quello di ristabilire il corretto rapporto tra le persone e la Natura a loro negata dentro le stesse città.

La coltivazione avviene con i metodi dell’agricoltura biologica e quindi senza l’uso di pesticidi. Le tecniche d’impianto simulano un ecosistema boschivo “immaturo” (cioè quando il bosco non ha ancora raggiunto la sua stabilità ecosistemica) che viene coltivato a più stati (sette in tutto) che vanno da quello delle chiome degli alberi da frutta più alti (frutti), al livello del sotto suolo (tuberi), passando dai livelli arbustivi (bacche) ed erbacei (ortaggi). Da tutti e 7 gli strati di piante si ottengono prodotti commestibili che non derivano solo da alberi da frutta, arbusti, erbe e viti, ma anche da rizomi, funghi e verdure perenni. Si tratta quindi di un uso combinato del suolo, tra il forestale e l’agricolo, nel quale possono trovare spazio anche la presenza di animali selvatici e l’allevamento di animali domestici. Le “Food forest” quindi sono da considerarsi la nuova frontiera della permacultura perché oltre a non prevedere particolari lavorazioni del terreno (tranne quelli iniziali) permettono di ottenere buone produzioni con il minimo dispendio di acqua, di carburanti, di concimi e di antiparassitari. Questi interventi in orgine non avevano lo scopo prioritario (o almeno così non sembra) di ricavare un reddito da tali attività, ma piuttosto quello di ristabilire il corretto rapporto tra le persone e la Natura a loro negata dentro le stesse città. In sostanza, sono luoghi dove ci si va per impegnare utilmente il proprio tempo libero, per imparare mestieri legati alla sopravvivenza e all’evoluzione umana, per giocare con i bambini, per ascoltare i suoni del bosco, per ritrovare uno spazio ricreativo e per socializzare con le altre persone. E’ ormai risaputo che i benefici degli alberi e delle foreste urbane hanno molti effetti positivi sull’economia delle città, ma sono in gran parte sconosciuti sia ai residenti che ai responsabili politici. Per esempio, un apposito studio (Rogers et al., 2015) ha dimostrato che gli 8,4 milioni di alberi di Londra producono un beneficio annuale complessivo di circa 132 milioni di sterline. I benefici monetizzabili degli alberi urbani e delle foreste, come tutti gli ecosistemi naturali, superano i loro costi di manutenzione con rapporti tra 1,37 e 3,09 come è stato dimostrato in cinque città statunitensi (McPherson et al., 2005). E se a questi benefici aggiungiamo anche la produzione di cibo e di occupazione, soprattutto per i giovani, l’effetto moltiplicatore diventa molto interessante per esemplificare un altro concetto che a noi sta molto a cuore: le foreste alimentari urbane possono diventare una base formidabile per ricavarne risorse economiche da destinare ad una vera retribuzione universale di base e non una qualunque forma di reddito slegata da ogni forma di attività.

In sostanza, sono luoghi dove ci si va per impegnare utilmente il proprio tempo libero, per imparare mestieri legati alla sopravvivenza e all’evoluzione umana, per giocare con i bambini, per ascoltare i suoni del bosco, per ritrovare uno spazio ricreativo e per socializzare con le altre persone. E’ ormai risaputo che i benefici degli alberi e delle foreste urbane hanno molti effetti positivi sull’economia delle città, ma sono in gran parte sconosciuti sia ai residenti che ai responsabili politici. Per esempio, un apposito studio (Rogers et al., 2015) ha dimostrato che gli 8,4 milioni di alberi di Londra producono un beneficio annuale complessivo di circa 132 milioni di sterline. I benefici monetizzabili degli alberi urbani e delle foreste, come tutti gli ecosistemi naturali, superano i loro costi di manutenzione con rapporti tra 1,37 e 3,09 come è stato dimostrato in cinque città statunitensi (McPherson et al., 2005). E se a questi benefici aggiungiamo anche la produzione di cibo e di occupazione, soprattutto per i giovani, l’effetto moltiplicatore diventa molto interessante per esemplificare un altro concetto che a noi sta molto a cuore: le foreste alimentari urbane possono diventare una base formidabile per ricavarne risorse economiche da destinare ad una vera retribuzione universale di base e non una qualunque forma di reddito slegata da ogni forma di attività.

Dentro tutte le città del mondo, nelle loro periferie e nelle loro immediate adiacenze esiste una quantità enorme di territorio sostanzialmente abbandonato e che ha comunque hanno un costo per la collettività. In questi luoghi possono essere realizzate foreste alimentari appositamente progettate per creare lavoro, per ottenere ottimo cibo e per ridurre la concentrazione di gas serra nell’atmosfera. Avendo gli obiettivi ben chiari, come dicevamo all’inizio, per raggiungere questi scopi occorre intanto compiere già da oggi le scelte giuste e, strada facendo, mettere in atto anche alcuni “trucchi del mestiere” già messi a punto da esperienze del genere in giro per il mondo. L’obiettivo quindi sarà quello di creare un posto di lavoro per ogni ettaro di territorio urbanizzato ma non utilizzato (magari attraverso delle cooperative appositamente create), che allo stesso tempo dia la possibilità di ottenere buon cibo ai residenti e riesca a catturare/stoccare una notevole quantità di carbonio dall’atmosfera. Come fare?

In questi luoghi possono essere realizzate foreste alimentari appositamente progettate per creare lavoro, per ottenere ottimo cibo e per ridurre la concentrazione di gas serra nell’atmosfera. Avendo gli obiettivi ben chiari, come dicevamo all’inizio, per raggiungere questi scopi occorre intanto compiere già da oggi le scelte giuste e, strada facendo, mettere in atto anche alcuni “trucchi del mestiere” già messi a punto da esperienze del genere in giro per il mondo. L’obiettivo quindi sarà quello di creare un posto di lavoro per ogni ettaro di territorio urbanizzato ma non utilizzato (magari attraverso delle cooperative appositamente create), che allo stesso tempo dia la possibilità di ottenere buon cibo ai residenti e riesca a catturare/stoccare una notevole quantità di carbonio dall’atmosfera. Come fare?

Proprio la crescente urbanizzazione e l’importanza delle infrastrutture verdi nei contesti urbani dimostrano la grande potenzialità per la creazione di posti di lavoro con la silvicoltura urbana. La città di Manchester (sempre nel Regno Unito), ha stimato che 15.500 posti di lavoro (1,2 per cento dell’occupazione totale) potrebbero essere ottenuti in settori quali la lavorazione dei prodotti forestali, il turismo legato agli alberi e servizi professionali legati alla silvicoltura (Connor, 2013 in FAO, 2016). E quindi veniamo alle scelte.

Intanto occorre selezionare le piante da frutto autoctone che hanno una abbondante e duratura fioritura stagionale (per il miele), che forniscono anche una buona resa produttiva (frutti) e hanno una buona capacità di stoccaggio del carbonio con la formazione sia delle foglie che delle parti legnose del tronco, dei rami e delle radici. Poi servono gli opportuni accorgimenti che consistono essenzialmente: 1) nel piantare insieme agli alberi da frutto altri alberi azoto-fissatori (ad esempio le robinie) in un rapporto di due a uno; 2) contestualmente, sempre per arricchire di azoto e altri minerali il terreno, bisogna coltivare a rotazione l’erba medica, anche per preservare la fertilità complessiva del suolo; 3) nessun albero da frutto deve stare accanto ad un altro della propria specie, nella fila o tra le file, perché se uno viene infestato da parassiti, l’attacco non si trasmette direttamente agli altri; 4) utilizzare diverse varietà della stessa specie che siano in grado di dare raccolti per periodi stagionali prolungati e lungo tutto l’anno (le mele, ad esempio, si possono raccogliere dalla fine dell’estate all’inizio dell’inverno, quando poi inizia la raccolta degli agrumi che arrivano fino all’inizio della primavera, ecc.); 5) creare rapporti sociali per permettere ai cittadini residenti nei dintorni delle aree urbane abbandonate di prestare mano d’opera e altri tipi di collaborazioni in cambio della possibilità di raccogliere i frutti.

5) creare rapporti sociali per permettere ai cittadini residenti nei dintorni delle aree urbane abbandonate di prestare mano d’opera e altri tipi di collaborazioni in cambio della possibilità di raccogliere i frutti.

In conclusione: a) queste aree sono facilmente ottenibili da chi ne faccia richiesta perché, rappresentando un costo per le amministrazioni interessate, queste tendono a liberarsene ben volentieri il prima possibile; 2) investendo un euro in questo settore si avrebbe un ritorno economico di 4-5 euro; c) con una produzione media, abbondantemente sottostimata, di circa 30 tonnellate ad ettaro l’anno tra frutta (18 tonn.) e verdura (12 tonn.), al prezzo medio di 1,5 euro al kg, si realizzerebbero ricavi più che sufficienti per pagare sia il posto di lavoro che tutti gli altri costi. E alla fine, nel vero senso del bene comune, a guadagnarne sarebbero proprio tutti.

Leggi anche su questo sito;

Foreste alimentari, progetti per la sostenibilità e lo spirito comunitario

Rigenerazione dell’impollinazione nelle città per recuperare biodiversità

Le città spugna: il cambiamento climatico mitigato con soluzioni basate sulla natura