Anche se non ce ne accorgiamo, gli algoritmi ormai hanno invaso le nostre esistenze. Ogni mattina consultiamo la posta elettronica e nella schermata di apertura del computer troviamo l’ultima, insopportabile, notizia “non notizia” su Harry e Megan? Tranquilli! E’ solo l’impostazione di un algoritmo che deve inseguire la pubblicità per gli inserzionisti del fornitore dei collegamenti ad Internet. I rampolli ribelli della casa reale del Regno Unito sono sempre un ottimo “pasto” per soddisfare gli inesauribili appetiti di questa presunta modalità di fare comunicazione. Del resto è ormai passato quasi un quarto di secolo da quando, con la morte di Lady Diana (l’anniversario cade proprio in questi giorni), questo inqualificabile tipo di business ha raggiunto la sua apoteosi. Siete anche interessati all’andamento del vostro investimento in una società quotata alla Borsa Valori che sta andando molto male? Tranquilli! E’ solo l’impostazione di un algoritmo che insegue le fluttuazioni momentanee delle transazioni (in gergo si chiama “volatilità dei mercati”, come se si trattasse della piuma nel vento): per inseguire le fluttuazioni del “trading” internazionale e della speculazione finanziaria hanno persino costruito un gigantesco cavo intercontinentale in fibra ottica Tra gli USA e l’Islanda (la più vicina nazione europea). Solo per risparmiare qualche millesimo di secondo e per far vendere o comprare a dei computer le azioni e i prezzi oggetto delle fluttuazioni.

I rampolli ribelli della casa reale del Regno Unito sono sempre un ottimo “pasto” per soddisfare gli inesauribili appetiti di questa presunta modalità di fare comunicazione. Del resto è ormai passato quasi un quarto di secolo da quando, con la morte di Lady Diana (l’anniversario cade proprio in questi giorni), questo inqualificabile tipo di business ha raggiunto la sua apoteosi. Siete anche interessati all’andamento del vostro investimento in una società quotata alla Borsa Valori che sta andando molto male? Tranquilli! E’ solo l’impostazione di un algoritmo che insegue le fluttuazioni momentanee delle transazioni (in gergo si chiama “volatilità dei mercati”, come se si trattasse della piuma nel vento): per inseguire le fluttuazioni del “trading” internazionale e della speculazione finanziaria hanno persino costruito un gigantesco cavo intercontinentale in fibra ottica Tra gli USA e l’Islanda (la più vicina nazione europea). Solo per risparmiare qualche millesimo di secondo e per far vendere o comprare a dei computer le azioni e i prezzi oggetto delle fluttuazioni. Poi ci chiediamo come mai, utilizzando il motore di ricerca di Google (ad esempio) ci compaiono sempre gli indirizzi delle pagine che visitiamo più frequentemente: è un algoritmo che lo decide. Stesso discorso vale per l’algoritmo di Facebook, con il quale vengono registrati i contatti personali e di gruppo che interagiscono maggiormente con noi (e viceversa), se preferiamo scambiare e condividere foto piuttosto che video, se usiamo spesso i link (soprattutto “mi piace”) e quali commenti lasciamo nei post. E’ sempre lo stesso algoritmo che decide di retrocedere i contenuti poco interessanti per gli utenti e per questo esiste una vera e propria compravendita di condivisioni che proprio Facebook mette a disposizione … (ovviamente) a pagamento.

Poi ci chiediamo come mai, utilizzando il motore di ricerca di Google (ad esempio) ci compaiono sempre gli indirizzi delle pagine che visitiamo più frequentemente: è un algoritmo che lo decide. Stesso discorso vale per l’algoritmo di Facebook, con il quale vengono registrati i contatti personali e di gruppo che interagiscono maggiormente con noi (e viceversa), se preferiamo scambiare e condividere foto piuttosto che video, se usiamo spesso i link (soprattutto “mi piace”) e quali commenti lasciamo nei post. E’ sempre lo stesso algoritmo che decide di retrocedere i contenuti poco interessanti per gli utenti e per questo esiste una vera e propria compravendita di condivisioni che proprio Facebook mette a disposizione … (ovviamente) a pagamento.

I rampolli ribelli della casa reale del Regno Unito sono sempre un ottimo “pasto” per soddisfare gli inesauribili appetiti di questa presunta modalità di fare comunicazione. Del resto è ormai passato quasi un quarto di secolo da quando, con la morte di Lady Diana (l’anniversario cade proprio in questi giorni), questo inqualificabile tipo di business ha raggiunto la sua apoteosi. Siete anche interessati all’andamento del vostro investimento in una società quotata alla Borsa Valori che sta andando molto male? Tranquilli! E’ solo l’impostazione di un algoritmo che insegue le fluttuazioni momentanee delle transazioni (in gergo si chiama “volatilità dei mercati”, come se si trattasse della piuma nel vento): per inseguire le fluttuazioni del “trading” internazionale e della speculazione finanziaria hanno persino costruito un gigantesco cavo intercontinentale in fibra ottica Tra gli USA e l’Islanda (la più vicina nazione europea). Solo per risparmiare qualche millesimo di secondo e per far vendere o comprare a dei computer le azioni e i prezzi oggetto delle fluttuazioni.

I rampolli ribelli della casa reale del Regno Unito sono sempre un ottimo “pasto” per soddisfare gli inesauribili appetiti di questa presunta modalità di fare comunicazione. Del resto è ormai passato quasi un quarto di secolo da quando, con la morte di Lady Diana (l’anniversario cade proprio in questi giorni), questo inqualificabile tipo di business ha raggiunto la sua apoteosi. Siete anche interessati all’andamento del vostro investimento in una società quotata alla Borsa Valori che sta andando molto male? Tranquilli! E’ solo l’impostazione di un algoritmo che insegue le fluttuazioni momentanee delle transazioni (in gergo si chiama “volatilità dei mercati”, come se si trattasse della piuma nel vento): per inseguire le fluttuazioni del “trading” internazionale e della speculazione finanziaria hanno persino costruito un gigantesco cavo intercontinentale in fibra ottica Tra gli USA e l’Islanda (la più vicina nazione europea). Solo per risparmiare qualche millesimo di secondo e per far vendere o comprare a dei computer le azioni e i prezzi oggetto delle fluttuazioni. Poi ci chiediamo come mai, utilizzando il motore di ricerca di Google (ad esempio) ci compaiono sempre gli indirizzi delle pagine che visitiamo più frequentemente: è un algoritmo che lo decide. Stesso discorso vale per l’algoritmo di Facebook, con il quale vengono registrati i contatti personali e di gruppo che interagiscono maggiormente con noi (e viceversa), se preferiamo scambiare e condividere foto piuttosto che video, se usiamo spesso i link (soprattutto “mi piace”) e quali commenti lasciamo nei post. E’ sempre lo stesso algoritmo che decide di retrocedere i contenuti poco interessanti per gli utenti e per questo esiste una vera e propria compravendita di condivisioni che proprio Facebook mette a disposizione … (ovviamente) a pagamento.

Poi ci chiediamo come mai, utilizzando il motore di ricerca di Google (ad esempio) ci compaiono sempre gli indirizzi delle pagine che visitiamo più frequentemente: è un algoritmo che lo decide. Stesso discorso vale per l’algoritmo di Facebook, con il quale vengono registrati i contatti personali e di gruppo che interagiscono maggiormente con noi (e viceversa), se preferiamo scambiare e condividere foto piuttosto che video, se usiamo spesso i link (soprattutto “mi piace”) e quali commenti lasciamo nei post. E’ sempre lo stesso algoritmo che decide di retrocedere i contenuti poco interessanti per gli utenti e per questo esiste una vera e propria compravendita di condivisioni che proprio Facebook mette a disposizione … (ovviamente) a pagamento.Il massimo dell’assurdità (forse, perché al peggio non c’è mai limite) nell’uso degli algoritmi però è stato raggiunto nel Regno Unito nell’estate dell’anno scorso a seguito dello scoppio della pandemia da Covid 19. Gli esami di “livello A” che corrispondono agli “esami di maturità” in Italia, vengono sostenuti dagli studenti britannici all’età di 18 anni e le valutazioni ottenute hanno una importanza determinante per l’ammissione o meno alle università. Per motivi di sicurezza sanitaria questi esami non si sono potuti sostenere lo scorso anno e quindi il governo guidato da Boris Johnson ha deciso di affidare ad ente governativo semi-indipendente (OFQUAL – Ufficio per il regolamento delle qualifiche e degli esami) la predisposizione di un algoritmo per valutare il rendimento scolastico di ogni studente sulla base di classifiche suggerite dagli insegnati. Il risultato è stato un disastro (capita spesso all’attuale Primo Ministro inglese): un gran numero di studenti (quasi il 40% del totale) ha ricevuto un voto più basso di quello che era stato il loro rendimento effettivo e per questo le università prescelte hanno rifiutato la loro iscrizione. Eminenti studiosi della materia hanno smascherato il problema. L’algoritmo aveva alcune impostazioni di base, dei veri e propri “pregiudizi” che favorivano le piccole scuole indipendenti, di solito frequentate dagli studenti più ricchi, e tendevano a sminuire le scuole statali più grandi, che di solito hanno studenti meno privilegiati. Una vera e propria selezione in base a ragioni economiche piuttosto che alle capacità e al merito: una selezione che avrebbe penalizzato in particolare modo i figli della classe operaia e le comunità svantaggiate. Il 16 agosto, centinaia di persone hanno manifestato davanti al Dipartimento dell’Istruzione del Regno Unito di Londra per protestare contro i risultati al grido di “Fanculo all’algoritmo”. A seguito di queste proteste il giorno dopo il governo ha fatto marcia indietro, consentendo anche agli insegnanti di esprimere i voti ai loro studenti, ma pur sempre considerando le valutazioni l’algoritmo: tra i due voti si sceglieva quello più alto. Il risultato è stato ancora più disastroso: il numero gli studenti che hanno ottenuto un punteggio per l’ammissione sono è stato molto maggiore di quello che le università potevano ammettere ai corsi. Il problema stava nell’uso di dati errati e di una progettazione algoritmica scadente, per soddisfare più le aspettative del Primo Ministro inglese che le reali esigenze della popolazione studentesca e delle università.

Il risultato è stato un disastro (capita spesso all’attuale Primo Ministro inglese): un gran numero di studenti (quasi il 40% del totale) ha ricevuto un voto più basso di quello che era stato il loro rendimento effettivo e per questo le università prescelte hanno rifiutato la loro iscrizione. Eminenti studiosi della materia hanno smascherato il problema. L’algoritmo aveva alcune impostazioni di base, dei veri e propri “pregiudizi” che favorivano le piccole scuole indipendenti, di solito frequentate dagli studenti più ricchi, e tendevano a sminuire le scuole statali più grandi, che di solito hanno studenti meno privilegiati. Una vera e propria selezione in base a ragioni economiche piuttosto che alle capacità e al merito: una selezione che avrebbe penalizzato in particolare modo i figli della classe operaia e le comunità svantaggiate. Il 16 agosto, centinaia di persone hanno manifestato davanti al Dipartimento dell’Istruzione del Regno Unito di Londra per protestare contro i risultati al grido di “Fanculo all’algoritmo”. A seguito di queste proteste il giorno dopo il governo ha fatto marcia indietro, consentendo anche agli insegnanti di esprimere i voti ai loro studenti, ma pur sempre considerando le valutazioni l’algoritmo: tra i due voti si sceglieva quello più alto. Il risultato è stato ancora più disastroso: il numero gli studenti che hanno ottenuto un punteggio per l’ammissione sono è stato molto maggiore di quello che le università potevano ammettere ai corsi. Il problema stava nell’uso di dati errati e di una progettazione algoritmica scadente, per soddisfare più le aspettative del Primo Ministro inglese che le reali esigenze della popolazione studentesca e delle università.

Il risultato è stato un disastro (capita spesso all’attuale Primo Ministro inglese): un gran numero di studenti (quasi il 40% del totale) ha ricevuto un voto più basso di quello che era stato il loro rendimento effettivo e per questo le università prescelte hanno rifiutato la loro iscrizione. Eminenti studiosi della materia hanno smascherato il problema. L’algoritmo aveva alcune impostazioni di base, dei veri e propri “pregiudizi” che favorivano le piccole scuole indipendenti, di solito frequentate dagli studenti più ricchi, e tendevano a sminuire le scuole statali più grandi, che di solito hanno studenti meno privilegiati. Una vera e propria selezione in base a ragioni economiche piuttosto che alle capacità e al merito: una selezione che avrebbe penalizzato in particolare modo i figli della classe operaia e le comunità svantaggiate. Il 16 agosto, centinaia di persone hanno manifestato davanti al Dipartimento dell’Istruzione del Regno Unito di Londra per protestare contro i risultati al grido di “Fanculo all’algoritmo”. A seguito di queste proteste il giorno dopo il governo ha fatto marcia indietro, consentendo anche agli insegnanti di esprimere i voti ai loro studenti, ma pur sempre considerando le valutazioni l’algoritmo: tra i due voti si sceglieva quello più alto. Il risultato è stato ancora più disastroso: il numero gli studenti che hanno ottenuto un punteggio per l’ammissione sono è stato molto maggiore di quello che le università potevano ammettere ai corsi. Il problema stava nell’uso di dati errati e di una progettazione algoritmica scadente, per soddisfare più le aspettative del Primo Ministro inglese che le reali esigenze della popolazione studentesca e delle università.

Il risultato è stato un disastro (capita spesso all’attuale Primo Ministro inglese): un gran numero di studenti (quasi il 40% del totale) ha ricevuto un voto più basso di quello che era stato il loro rendimento effettivo e per questo le università prescelte hanno rifiutato la loro iscrizione. Eminenti studiosi della materia hanno smascherato il problema. L’algoritmo aveva alcune impostazioni di base, dei veri e propri “pregiudizi” che favorivano le piccole scuole indipendenti, di solito frequentate dagli studenti più ricchi, e tendevano a sminuire le scuole statali più grandi, che di solito hanno studenti meno privilegiati. Una vera e propria selezione in base a ragioni economiche piuttosto che alle capacità e al merito: una selezione che avrebbe penalizzato in particolare modo i figli della classe operaia e le comunità svantaggiate. Il 16 agosto, centinaia di persone hanno manifestato davanti al Dipartimento dell’Istruzione del Regno Unito di Londra per protestare contro i risultati al grido di “Fanculo all’algoritmo”. A seguito di queste proteste il giorno dopo il governo ha fatto marcia indietro, consentendo anche agli insegnanti di esprimere i voti ai loro studenti, ma pur sempre considerando le valutazioni l’algoritmo: tra i due voti si sceglieva quello più alto. Il risultato è stato ancora più disastroso: il numero gli studenti che hanno ottenuto un punteggio per l’ammissione sono è stato molto maggiore di quello che le università potevano ammettere ai corsi. Il problema stava nell’uso di dati errati e di una progettazione algoritmica scadente, per soddisfare più le aspettative del Primo Ministro inglese che le reali esigenze della popolazione studentesca e delle università.Anche in questo caso però, bisogna distinguere la tecnologia dall’uso distorto che ne viene fatto. L’intelligenza artificiale utilizza gli algoritmi per cercare un gran numero di progetti e di ipotesi di sviluppo, generati appositamente per soddisfare i requisiti di progettazione. Oggi i progettisti possono inserire obiettivi di progettazione specifici, inclusi requisiti funzionali (la sostenibilità), tipo di materiale (sempre più di origine naturale), metodo di produzione (replicabile), criteri di prestazione (no obsolescenza programmata) e diminuzioni dei costi. E’ cosi che è venuta fuori un’altra soluzione basata sulla Natura, inimmaginabile fino a poco tempo fa: il “generative design” (progettazione generativa), ispirato a due algoritmi che funzionano perfettamente da milioni di anni senza ricorrere ad alcun trucco sui dati. Il primo algoritmo si basa sulle reti adattive e ridondanti create dalla muffa melmosa (Physarum polycephalum), mentre il secondo algoritmo si basa sulla struttura reticolare della micro scala che regola la crescita ossea dei mammiferi. Che cos’anno di cosi particolare queste materie?

Oggi i progettisti possono inserire obiettivi di progettazione specifici, inclusi requisiti funzionali (la sostenibilità), tipo di materiale (sempre più di origine naturale), metodo di produzione (replicabile), criteri di prestazione (no obsolescenza programmata) e diminuzioni dei costi. E’ cosi che è venuta fuori un’altra soluzione basata sulla Natura, inimmaginabile fino a poco tempo fa: il “generative design” (progettazione generativa), ispirato a due algoritmi che funzionano perfettamente da milioni di anni senza ricorrere ad alcun trucco sui dati. Il primo algoritmo si basa sulle reti adattive e ridondanti create dalla muffa melmosa (Physarum polycephalum), mentre il secondo algoritmo si basa sulla struttura reticolare della micro scala che regola la crescita ossea dei mammiferi. Che cos’anno di cosi particolare queste materie?

Oggi i progettisti possono inserire obiettivi di progettazione specifici, inclusi requisiti funzionali (la sostenibilità), tipo di materiale (sempre più di origine naturale), metodo di produzione (replicabile), criteri di prestazione (no obsolescenza programmata) e diminuzioni dei costi. E’ cosi che è venuta fuori un’altra soluzione basata sulla Natura, inimmaginabile fino a poco tempo fa: il “generative design” (progettazione generativa), ispirato a due algoritmi che funzionano perfettamente da milioni di anni senza ricorrere ad alcun trucco sui dati. Il primo algoritmo si basa sulle reti adattive e ridondanti create dalla muffa melmosa (Physarum polycephalum), mentre il secondo algoritmo si basa sulla struttura reticolare della micro scala che regola la crescita ossea dei mammiferi. Che cos’anno di cosi particolare queste materie?

Oggi i progettisti possono inserire obiettivi di progettazione specifici, inclusi requisiti funzionali (la sostenibilità), tipo di materiale (sempre più di origine naturale), metodo di produzione (replicabile), criteri di prestazione (no obsolescenza programmata) e diminuzioni dei costi. E’ cosi che è venuta fuori un’altra soluzione basata sulla Natura, inimmaginabile fino a poco tempo fa: il “generative design” (progettazione generativa), ispirato a due algoritmi che funzionano perfettamente da milioni di anni senza ricorrere ad alcun trucco sui dati. Il primo algoritmo si basa sulle reti adattive e ridondanti create dalla muffa melmosa (Physarum polycephalum), mentre il secondo algoritmo si basa sulla struttura reticolare della micro scala che regola la crescita ossea dei mammiferi. Che cos’anno di cosi particolare queste materie?La muffa melmosa è un raccoglitore estremamente efficace, in grado di creare reti estese e altamente efficienti tra le varie fonti di cibo: in sostanza mette insieme delle fonti che lasciate separate non avrebbero la prestazione nutrizionale che invece la muffa crea con la sua espansione. La muffa massimizza così la capacità di trovare cibo “ricordando” e rafforzando le porzioni del suo citoplasma che si collegano a fonti di cibo attive. Contraendo ed espandendo ritmicamente il suo corpo, la muffa melmosa è in grado di muovere e far crescere il suo corpo in cerca di cibo nel minor spazio possibile. Il corpo della muffa si sviluppa perché il suo algoritmo sa di trovare il cibo che va cercando. Riducendo le connessioni e mantenendo solo i percorsi attivi, la muffa utilizza la minor quantità di risorse ed energia possibile, pur continuando a creare un sistema resiliente e tollerante a guasti ed errori di sviluppo. Si tratta di una vera e propria intelligenza connettiva che non ha nulla di artificiale.

La muffa massimizza così la capacità di trovare cibo “ricordando” e rafforzando le porzioni del suo citoplasma che si collegano a fonti di cibo attive. Contraendo ed espandendo ritmicamente il suo corpo, la muffa melmosa è in grado di muovere e far crescere il suo corpo in cerca di cibo nel minor spazio possibile. Il corpo della muffa si sviluppa perché il suo algoritmo sa di trovare il cibo che va cercando. Riducendo le connessioni e mantenendo solo i percorsi attivi, la muffa utilizza la minor quantità di risorse ed energia possibile, pur continuando a creare un sistema resiliente e tollerante a guasti ed errori di sviluppo. Si tratta di una vera e propria intelligenza connettiva che non ha nulla di artificiale.

La muffa massimizza così la capacità di trovare cibo “ricordando” e rafforzando le porzioni del suo citoplasma che si collegano a fonti di cibo attive. Contraendo ed espandendo ritmicamente il suo corpo, la muffa melmosa è in grado di muovere e far crescere il suo corpo in cerca di cibo nel minor spazio possibile. Il corpo della muffa si sviluppa perché il suo algoritmo sa di trovare il cibo che va cercando. Riducendo le connessioni e mantenendo solo i percorsi attivi, la muffa utilizza la minor quantità di risorse ed energia possibile, pur continuando a creare un sistema resiliente e tollerante a guasti ed errori di sviluppo. Si tratta di una vera e propria intelligenza connettiva che non ha nulla di artificiale.

La muffa massimizza così la capacità di trovare cibo “ricordando” e rafforzando le porzioni del suo citoplasma che si collegano a fonti di cibo attive. Contraendo ed espandendo ritmicamente il suo corpo, la muffa melmosa è in grado di muovere e far crescere il suo corpo in cerca di cibo nel minor spazio possibile. Il corpo della muffa si sviluppa perché il suo algoritmo sa di trovare il cibo che va cercando. Riducendo le connessioni e mantenendo solo i percorsi attivi, la muffa utilizza la minor quantità di risorse ed energia possibile, pur continuando a creare un sistema resiliente e tollerante a guasti ed errori di sviluppo. Si tratta di una vera e propria intelligenza connettiva che non ha nulla di artificiale.Le ossa dei mammiferi d’altro canto sono molto forti, in parte grazie alla loro composizione di collagene e fosfato di calcio. Il fosfato di calcio aggiunge forza formando minuscoli cristalli all’interno dell’osso e legandosi con le fibre di collagene per formare una struttura reticolare. Il prodotto finale è un materiale notevolmente più rigido del collagene, ma di peso inferiore e non fragile come il fosfato di calcio (il principale componente delle ossa).

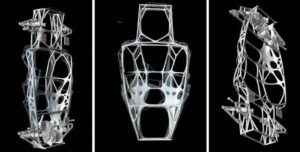

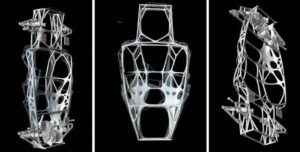

Con questi algoritmi i progettisti sono in grado di valutare tutte le alternative sulle soluzioni progettuali che di intendono ottenere. Una volta inserite le richieste basta un click e le varie soluzioni vengono prospettate in uno spazio tridimensionale e in tempo reale. Una volta selezionato il progetto appropriato, il progettista è in grado di inviarlo con altri pochi click alle stampanti in 3D che inizieranno a produrre ogni singola componente del progetto. Fantascienza? No! Quello che si vede nell’immagine qui di fianco è il prototipo di un’automobile a guida autonoma, ispirata alla muffa melmosa, messo a punto dall’industria di produzione di veicoli autonomi PIX Moving. Ma è in fase di progettazione persino un nuovo tipo aereo da parte della società Airbus (Consorzio tra Francia Germania e Italia). Con gli algoritmi naturali quindi potremmo vivere molto più in pace e in tranquillità e non essere costretti a controllare chi ci sta rubando i dati della nostra esistenza.

Una volta selezionato il progetto appropriato, il progettista è in grado di inviarlo con altri pochi click alle stampanti in 3D che inizieranno a produrre ogni singola componente del progetto. Fantascienza? No! Quello che si vede nell’immagine qui di fianco è il prototipo di un’automobile a guida autonoma, ispirata alla muffa melmosa, messo a punto dall’industria di produzione di veicoli autonomi PIX Moving. Ma è in fase di progettazione persino un nuovo tipo aereo da parte della società Airbus (Consorzio tra Francia Germania e Italia). Con gli algoritmi naturali quindi potremmo vivere molto più in pace e in tranquillità e non essere costretti a controllare chi ci sta rubando i dati della nostra esistenza.

Una volta selezionato il progetto appropriato, il progettista è in grado di inviarlo con altri pochi click alle stampanti in 3D che inizieranno a produrre ogni singola componente del progetto. Fantascienza? No! Quello che si vede nell’immagine qui di fianco è il prototipo di un’automobile a guida autonoma, ispirata alla muffa melmosa, messo a punto dall’industria di produzione di veicoli autonomi PIX Moving. Ma è in fase di progettazione persino un nuovo tipo aereo da parte della società Airbus (Consorzio tra Francia Germania e Italia). Con gli algoritmi naturali quindi potremmo vivere molto più in pace e in tranquillità e non essere costretti a controllare chi ci sta rubando i dati della nostra esistenza.

Una volta selezionato il progetto appropriato, il progettista è in grado di inviarlo con altri pochi click alle stampanti in 3D che inizieranno a produrre ogni singola componente del progetto. Fantascienza? No! Quello che si vede nell’immagine qui di fianco è il prototipo di un’automobile a guida autonoma, ispirata alla muffa melmosa, messo a punto dall’industria di produzione di veicoli autonomi PIX Moving. Ma è in fase di progettazione persino un nuovo tipo aereo da parte della società Airbus (Consorzio tra Francia Germania e Italia). Con gli algoritmi naturali quindi potremmo vivere molto più in pace e in tranquillità e non essere costretti a controllare chi ci sta rubando i dati della nostra esistenza.