Milioni di persone lasciate “regolarmente” a lungo senza acqua nelle zone dove piove sempre di meno (o troppo in altri casi), proprio quando la temperatura cresce e i ghiacciai si ritirano, con la fornitura garantita solo a coloro che possono permettersi di pagare bollette sempre più costose. Alle persone rimaste senza acqua, anche a causa del servizio scadente e della mancanza di investimenti per eliminare le perdite della rete, non resta poi altra scelta che protestare o emigrare. Sembra uno scenario apocalittico, ma in realtà è quello che succede in molte nazioni del nostro pianeta per effetto dei regimi dittatoriali e della poca democrazia dei rispettivi governi. Le popolazioni coinvolte però sempre più spesso decidono di reagire, riscoprendo in tal modo che l’accesso all’acqua si coniuga inscindibilmente con l’accesso alla democrazia.

I DANNI DELLE PRIVATIZZAZIONI

Questa è la situazione che si è determinata ancora a Santiago, la capitale del Cile: una nazione che vede oggi al potere un governo democraticamente eletto dai suoi cittadini, ma che ancora sconta la privatizzazione del servizio idrico imposta dalla dittatura del generale Pinochet.

Quattro anni fa, a causa delle intense piogge e dello straripamento del Mapocho, fiume che attraversa la città dove risiedono circa quattro milioni di abitanti) sono rimasti tutti senza acqua per molti giorni. Poi l’emergenza è stata superata, ma il livello del servizio, sempre a giudizio dei cittadini, è peggiorato sempre di più. Citiamo il caso solo per esempio, perché è quello che capiterà progessivamente sempre più spesso, man mano che progrediranno i cambiamenti climatici in corso, a tante popolazioni in giro per il pianeta nel prossimo futuro: l’esito sarà grosso modo lo stesso. Migliaia di persone a Santiago del Cile erano scese in piazza per chiedere l’abrogazione delle leggi che avevano imposto quella privatizzazione nel 1981: la fine della politica di Pinochet nel 1990, infatti, non aveva comportato automaticamente anche la fine delle gestione dell’acqua affidata ai privati, anzi. Con il ritorno alla democrazia nel 1998, la normativa era stata cambiata per permettere alle imprese internazionali di acquistare i servizi idrici della nazione, con l’apporto della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale. A Santiago del Cile il servizio è andato in mano alla società Aguas Andinas, controllata dalla multinazionale francese Suez-GdF – la stessa pressa presente nel capitale sociale di ACEA SpA (51% in mano al Comune di Roma), che ha sostanzialmente monopolizzato il mercato nella città, determinando al contempo una delle tariffe più alte di tutta l’America Latina.

È stato così che oltre 100 organizzazioni della società civile hanno unito le loro forze nel “Movimiento por la Recuperación del Agua y la Vida”, che si batte contro la mercificazione della risorsa idrica e per il rispetto dell’ambiente e delle comunità. Non a caso il 74% dei cileni si era espresso a favore del ritorno alla proprietà pubblica dell’acqua. Si attendo ancora gli effetti di questa pronuncia popolare.

COME ASSETARE L’AFRICA

In Africa il Ghana, il primo Paese dichiaratosi indipendente dal colonialismo nella zona sub-sahariana del continente nel 1957, è stato uno dei primi ad essere preso di mira dalle politiche di privatizzazione, durante il regime di Jerry Rawlings: anche in questo caso a finanziare l’operazione sono state la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale, che hanno imposto la privatizzazione dell’acqua come condizione per continuare a concedere i prestiti di cui necessitava quella nazione per sopravvivere.  Il copione era identico a quello realizzato in tutto il mondo e che attualmente si applica anche in molte aree d’Italia. Con la scusa della “copertura totali dei costi” (soprattutto quelli finanziari) furono imposte delle riforme che sostanzialmente concedevano alle multinazionali il controllo totale del servizio idrico. Dopo la privatizzazione il livello di servizio è passato da 45 a 20 litri di acqua pro capite al giorno: una quantità ritenuta insufficiente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Mentre il Contratto mondiale sull’Acqua – documento redatto da una rete internazionale di cittadini ed esperti – indica 50 litri come la quantità minima giornaliera per soddisfare i bisogni essenziali di un essere umano. Cosa confermata dal Parlamento Europeo con una risoluzione dell’8 settembre 2015. La fornitura di acqua potabile per la popolazione delle aree extraurbane è scesa dal 46% del 1992 al 30% del 1998. Ma il costo dell’acqua è aumentato del 95%.

Il copione era identico a quello realizzato in tutto il mondo e che attualmente si applica anche in molte aree d’Italia. Con la scusa della “copertura totali dei costi” (soprattutto quelli finanziari) furono imposte delle riforme che sostanzialmente concedevano alle multinazionali il controllo totale del servizio idrico. Dopo la privatizzazione il livello di servizio è passato da 45 a 20 litri di acqua pro capite al giorno: una quantità ritenuta insufficiente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Mentre il Contratto mondiale sull’Acqua – documento redatto da una rete internazionale di cittadini ed esperti – indica 50 litri come la quantità minima giornaliera per soddisfare i bisogni essenziali di un essere umano. Cosa confermata dal Parlamento Europeo con una risoluzione dell’8 settembre 2015. La fornitura di acqua potabile per la popolazione delle aree extraurbane è scesa dal 46% del 1992 al 30% del 1998. Ma il costo dell’acqua è aumentato del 95%.

È nata così nel 2001 la “Coalizione nazionale contro la privatizzazione dell’acqua” (NCAP) che insieme ad altre organizzazioni ha iniziato a fare pressioni sul governo, denunciando la diffusa corruzione, le inadempienze contrattuali dei gestori e le spaventose carenze igieniche cui era costretta la popolazione. Nel 2011 il governo ghanese, proprietario della Ghana Water Company, ha deciso di non rinnovare il contratto con la società olandese-sudafricana Aqua Vitens Rand Ltd. Anche se non erano ancora definitivamente chiare le intenzioni governative, alcune imprese di proprietà statale hanno ricominciato a fornire nuovamente i servizi idrici. La zona settentrionale del Ghana, così come nelle nazioni confinanti della Costa d’Avorio, del Togo, del Benin e del Camerun, si sta inaridendo. La siccità causata da un vento desertico (denominato Harmattan) può durare anche sei mesi consecutivi ogni anno. Sia il clima che la vegetazione vengono ormai considerati tipici del deserto del Sahel, la fascia a sud del Sahara che si estende dalla costa occidentale fino al fiume Nilo.

CLIMA: DISASTRI MADE IN USA

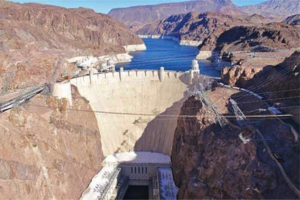

I cambiamenti climatici nel prossimo futuro potrebbero determinare sconvolgimenti geografici anche nei Paesi più ricchi e democratici del pianeta, determinando profonde ingiustizie sociali verso i loro confinanti. L’esempio più classico è quello di Las Vegas, la mitica città dei desideri dove, come dice la sua leggenda, con i soldi si può soddisfare qualsiasi sogno.  Costruita nel deserto del Nevada si è sviluppata grazie all’apporto quasi esclusivo dell’acqua dolce proveniente dal Lago Mead, il più grande lago artificiale degli Stati Uniti. Il bacino idrico è stato creato negli anni Trenta dello scorso secolo attraverso una diga che ha sbarrato il corso del fiume Colorado. La diga, attraverso specifiche centrali idroelettriche, fornisce circa il 90% dell’energia elettrica consumata a Las Vegas. Per la creazione del bacino artificiale all’epoca vennero evacuate numerose comunità locali, le cui abitazioni finirono sommerse. Ma a causa delle scarse precipitazioni che si stanno registrando negli ultimi anni in tutti gli Stati a sud-ovest degli USA, il livello di questo lago si sta drasticamente abbassando, mentre da oltre 15 anni il fiume Colorado (uno dei più lunghi al mondo, ma che ha 29 dighe lungo il suo corso) non ha più una foce. Il suo delta, che un tempo costituiva una enorme zona umida collocata nel Messico, è quasi scomparso del tutto. Solo pochi anni fa i governi di USA e Messico si sono accordati per fornire a quell’area così compromessa l’1% della portata originaria del fiume, per 53 giorni l’anno, al fine di permettere una minima ricostituzione della zona umida. Nel frattempo però i contadini messicani della regione sono stati costretti ad emigrare. L’allora candidato alla Presidenza degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che bisognava costruire un muro tra le due nazioni per impedire l’ulteriore immigrazione dei messicani.

Costruita nel deserto del Nevada si è sviluppata grazie all’apporto quasi esclusivo dell’acqua dolce proveniente dal Lago Mead, il più grande lago artificiale degli Stati Uniti. Il bacino idrico è stato creato negli anni Trenta dello scorso secolo attraverso una diga che ha sbarrato il corso del fiume Colorado. La diga, attraverso specifiche centrali idroelettriche, fornisce circa il 90% dell’energia elettrica consumata a Las Vegas. Per la creazione del bacino artificiale all’epoca vennero evacuate numerose comunità locali, le cui abitazioni finirono sommerse. Ma a causa delle scarse precipitazioni che si stanno registrando negli ultimi anni in tutti gli Stati a sud-ovest degli USA, il livello di questo lago si sta drasticamente abbassando, mentre da oltre 15 anni il fiume Colorado (uno dei più lunghi al mondo, ma che ha 29 dighe lungo il suo corso) non ha più una foce. Il suo delta, che un tempo costituiva una enorme zona umida collocata nel Messico, è quasi scomparso del tutto. Solo pochi anni fa i governi di USA e Messico si sono accordati per fornire a quell’area così compromessa l’1% della portata originaria del fiume, per 53 giorni l’anno, al fine di permettere una minima ricostituzione della zona umida. Nel frattempo però i contadini messicani della regione sono stati costretti ad emigrare. L’allora candidato alla Presidenza degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che bisognava costruire un muro tra le due nazioni per impedire l’ulteriore immigrazione dei messicani.

Appello alla Banca Mondiale: può farlo chiunque

Qualunque abitante del pianeta può – se non altro – sollecitare la Banca Mondiale affinché fermi la mercificazione dell’acqua. In particolare, l’appello arriva dalla Nigeria, tra i Paesi più strategici del Continente nero e nuova terra di conquista per i mercanti dell’acqua. Qui, dopo aver colonizzato i servizi idrici di Mali, Sud Africa, Ghana e Namibia, la Banca Mondiale ha premuto per far sì che una cordata pubblico-privata mantenesse e amplificasse la gestione dell’acqua aumentandone i costi. Ma la popolazione si sta opponendo strenuamente. «Da decenni la Banca Mondiale sta facendo di tutto per impedire lo sviluppo di un sistema pubblico di gestione, tanto che oggi nove persone su dieci non hanno accesso ad acqua potabile. Sappiamo bene quali interessi si nascondono dietro la trasformazione dell’acqua in un bene di mercato.  Nel mio villaggio ho realizzato una pompa che permette ai vicini di avere libero accesso a questa preziosa risorsa e per questo ho ricevuto minacce dalle società che invece l’acqua la vogliono vendere a peso d’oro, poiché stavo mettendo a rischio i loro profitti». Questa è ad esempio la testimonianza di Akinbode Oluwafemi (nella foto), responsabile per i diritti ambientali dell’associazione Friends of the Earth Nigeria. E’ sempre possibile scrivere alla Banca Mondiale chiedendo di fermare la privatizzazione del principale bene comune dell’Umanità.

Nel mio villaggio ho realizzato una pompa che permette ai vicini di avere libero accesso a questa preziosa risorsa e per questo ho ricevuto minacce dalle società che invece l’acqua la vogliono vendere a peso d’oro, poiché stavo mettendo a rischio i loro profitti». Questa è ad esempio la testimonianza di Akinbode Oluwafemi (nella foto), responsabile per i diritti ambientali dell’associazione Friends of the Earth Nigeria. E’ sempre possibile scrivere alla Banca Mondiale chiedendo di fermare la privatizzazione del principale bene comune dell’Umanità.