Una persona su 5 a livello mondiale è destinata a sviluppare un tumore durante la propria vita. Anche lo scorso anno, mentre tutta l’attenzione sanitaria globale era assorbita dal coronavirus, altre 19,3 milioni di persone a livello globale si sono ammalate e circa 10 milioni sono stati i decessi per questa causa (una popolazione equivalente a quella dell’intero Portogallo, per intenderci). Si stima che nel 2040 i nuovi casi di tumore saranno 28,4 milioni nel mondo, con un aumento del 47 per cento rispetto al 2020. A livello di informazione e di formazione dell’opinione pubblica nessuno però si occupa degli effetti devastanti che queste cifre comportano. Le persone colpite devono affrontare analisi, ricoveri, trattamenti, spostamenti, riabilitazioni e chirurgie ricostruttivee (in questi due ultimi casi solo se le cure sono andate a buon fine). I costi diretti e indiretti che pagano i malati di tumore sono in primo luogo di carattere esistenziale: sofferenze fisiche ed emotive caratterizzate da ansia per proprio futuro e quello dei propri cari e dalla depressione che spesso agevola il decorso della malattia invece che contrastarla. Spesso si aggiunge anche una invalidità fisica, che in molti casi può raggiungere anche il 100% e che determina un calo del reddito percepito prima della perdita della capacità produttiva. Tutto questo senza considerare anche i costi sostenuti dai cosiddetti “caregivers” (portatori di assistenza): figli, fratelli, sorelle, genitori e partner che si dedicano ad assistere i “portatori di bisogni”. Ma anche in termini di costi economici diretti le cifre messe in campo ogni anno sono spaventose.

I costi diretti e indiretti che pagano i malati di tumore sono in primo luogo di carattere esistenziale: sofferenze fisiche ed emotive caratterizzate da ansia per proprio futuro e quello dei propri cari e dalla depressione che spesso agevola il decorso della malattia invece che contrastarla. Spesso si aggiunge anche una invalidità fisica, che in molti casi può raggiungere anche il 100% e che determina un calo del reddito percepito prima della perdita della capacità produttiva. Tutto questo senza considerare anche i costi sostenuti dai cosiddetti “caregivers” (portatori di assistenza): figli, fratelli, sorelle, genitori e partner che si dedicano ad assistere i “portatori di bisogni”. Ma anche in termini di costi economici diretti le cifre messe in campo ogni anno sono spaventose.

In una ricerca condotta in Italia due anni fa, quindi prima dell’esposione della pandemia da Covid 19, è stato quantificato un costo diretto di 21 miliardi di euro l’anno: il 14% dell’intera spesa sanitaria nazionale e che corrisponde a circa 1.400 l’anno per ogni famiglia media di 4 persone. Di questa cifra circa 16 miliardi sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale (quindi finanziato da tutti quelli che pagano regolarmente e onestamente le tasse in questo paese) mentre i restanti 5 miliardi li pagano direttamente le porsone colpite e i loro cari. La cosa chi più inquieta in questo modo assurdo di spendere denaro pubblico è che una parte molto rilevante delle spese sostenute dal Sistema Sanitario Nazionale vanno a pagare i costosissimi farmaci antitumorali attualmente sul mercato, mentre sulla prevenzione delle malattie oncologiche si spende poco o nulla: un modo come un altro per creare soluzioni terapeutiche soltanto per i più ricchi. Già nel 2015 era stato pubblicato un apposito studio dal “Journal of Economic Perspectives” che ha dimostrato come negli USA il costo dei farmaci antitumorali era quadruplicato dal 1995. Negli ultimi anni, anche a causa della pandemia in corso, questo costo è ulteriormente aumentato, in nome di presunte leggi sul “libero mercato”. Ma in realtà è si tratta di un meccanismo infernale in base al quale ogni scoperta successiva ad un nuovo farmaco già testato e utilizzato, fa ricominciare daccapo un circolo vizioso dove lo stesso farmaco opera in regime di monopolio ed è coperto per molti anni da un brevetto. Infatti, per spiegare gli aumenti di costo, le aziende interessate si giustificano con il fatto che i costi di ricerca e sviluppo diventano sempre più elevati nel tempo e per avvivare ad immettere in commercio un farmaco talvolta ci vogliono anche dieci anni dall’inizio della sperimentazione. Come abbiamo visto in realtà con il vaccino contro il Covid 19 i tempi possono essere molto più brevi se c’è la volontà politica e sociale di adottarlo. Probabilmente è anche per il fatto che questi farmaci non vengono più rimborsati dai rispettivi sistemi sanitari che stanno aumentando i casi di tumori della mammella, del pancreas e dell’intestino in molti paesi. Anche in questo caso quindi serve un totale cambiamento di strategia se si vuole (realmente) risolvere il problema alla radice: un problema che va risolto soprattutto a monte, con la prevenzione, e non solo a valle, con cure più o meno preventive, messe in atto quando il tumore si è già manifestato. Come fare?

Ma in realtà è si tratta di un meccanismo infernale in base al quale ogni scoperta successiva ad un nuovo farmaco già testato e utilizzato, fa ricominciare daccapo un circolo vizioso dove lo stesso farmaco opera in regime di monopolio ed è coperto per molti anni da un brevetto. Infatti, per spiegare gli aumenti di costo, le aziende interessate si giustificano con il fatto che i costi di ricerca e sviluppo diventano sempre più elevati nel tempo e per avvivare ad immettere in commercio un farmaco talvolta ci vogliono anche dieci anni dall’inizio della sperimentazione. Come abbiamo visto in realtà con il vaccino contro il Covid 19 i tempi possono essere molto più brevi se c’è la volontà politica e sociale di adottarlo. Probabilmente è anche per il fatto che questi farmaci non vengono più rimborsati dai rispettivi sistemi sanitari che stanno aumentando i casi di tumori della mammella, del pancreas e dell’intestino in molti paesi. Anche in questo caso quindi serve un totale cambiamento di strategia se si vuole (realmente) risolvere il problema alla radice: un problema che va risolto soprattutto a monte, con la prevenzione, e non solo a valle, con cure più o meno preventive, messe in atto quando il tumore si è già manifestato. Come fare?

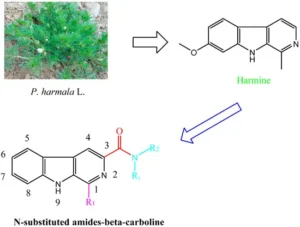

Tutti gli organismi viventi, in particolare le piante, dispongono di capacità per respingere gli attacchi di malattie e patogeni che si sono appositamente evolute nel tempo: nel loro complesso queste capacità costituiscono i nostri sistemi immunitari. Tra le tante varietà di composti biochimici di difesa disponibili le molecole alcaloidi tetraidro-β-carbolina (THβC) stanno attirando sempre di più l’attenzione del mondo scientifico. Il motivo sta nel fatto che queste piccole ma potentissime molecole mettono in atto delle strategie che portano i batteri e microbi dannosi ad autodistruggersi, anche se sono “nascosti” in spazi molto ristretti. Un pò come avviene nei film di fantascienza (tipo “guerre stellari”) quando i microbi dannosi attaccano le barriere cellulari di una pianta, questa segnala automaticamente alle super molecole THβC il tentativo di “violazione territoriale” in corso, invitandole a lasciare il “quartier generale” (che si suppone sia interno alle cellule stesse) per rispondere all’attacco degli invasori. La risposta consiste essenzialmente nel modificare la quantità di ossigeno presente nelle cellule: questa modifica a sua volta poi danneggia le molecole del DNA dei nemici. Questi ultimi, in sostanza, vengono messi prima nelle condizioni di non colpire il bersaglio e poi tradotti da una sorta di deragliamento che li porta alla morte. Ora gli scienziati hanno scoperto che vari elementi di questo gruppo di composti biochimuci naturali hanno effetti benefici anche per combattere i tumori, per ridurre le infiammazioni e per fornire protezione da molti organismi che causano malattie.

Un pò come avviene nei film di fantascienza (tipo “guerre stellari”) quando i microbi dannosi attaccano le barriere cellulari di una pianta, questa segnala automaticamente alle super molecole THβC il tentativo di “violazione territoriale” in corso, invitandole a lasciare il “quartier generale” (che si suppone sia interno alle cellule stesse) per rispondere all’attacco degli invasori. La risposta consiste essenzialmente nel modificare la quantità di ossigeno presente nelle cellule: questa modifica a sua volta poi danneggia le molecole del DNA dei nemici. Questi ultimi, in sostanza, vengono messi prima nelle condizioni di non colpire il bersaglio e poi tradotti da una sorta di deragliamento che li porta alla morte. Ora gli scienziati hanno scoperto che vari elementi di questo gruppo di composti biochimuci naturali hanno effetti benefici anche per combattere i tumori, per ridurre le infiammazioni e per fornire protezione da molti organismi che causano malattie. Grandi speranze ci sono anche per il fatto che le molecole di tetraidro-β-carbolina riescono ad attaccare i batteri invasori in diversi modi, riducendo così le possibilità che nel tempo i microbi sviluppino resistenza ai vari trattamenti. Una resistenza che sta determinando una vera e propria corsa agli armamenti con prodotti chimico-farmaceutici sempre più potenti, soprattutto per quanto riguarda gli antimicotici e gli antibatterici. Con quest’altra strategia naturale invece ci sono già i primi risultati: circa un anno fa alcuni ricercatori hanno messo a punto un mix di alcaloidi naturali dell’ulivo russo (Elaeagnus angustifolia chiamato anche olivo di Boemia) che sono in grado di uccidere i batteri responsabili del cancro batterico degli agrumi, della peronospora batterica del riso e del cancro batterico del kiwi.

Grandi speranze ci sono anche per il fatto che le molecole di tetraidro-β-carbolina riescono ad attaccare i batteri invasori in diversi modi, riducendo così le possibilità che nel tempo i microbi sviluppino resistenza ai vari trattamenti. Una resistenza che sta determinando una vera e propria corsa agli armamenti con prodotti chimico-farmaceutici sempre più potenti, soprattutto per quanto riguarda gli antimicotici e gli antibatterici. Con quest’altra strategia naturale invece ci sono già i primi risultati: circa un anno fa alcuni ricercatori hanno messo a punto un mix di alcaloidi naturali dell’ulivo russo (Elaeagnus angustifolia chiamato anche olivo di Boemia) che sono in grado di uccidere i batteri responsabili del cancro batterico degli agrumi, della peronospora batterica del riso e del cancro batterico del kiwi.

Proprio questi importanti effetti biologici, già molto ben identificati in campo sperimentale, stanno creando in tutto il mondo le basi per nuove scoperte di farmaci antitumorali, antinfiammatorie, antimicotiche, antiossidanti e antivirali che sono dotati di proprietà biologiche distinte e migliorate rispetto a quelli di origine chimica. Farmaci che potrebbero essere potenzialmente applicati in molti campi, in primo luogo per la prevenzione e per la cura delle malattie che colpiscono sia le piante che gli animali, esseri umani inclusi. E dato che le fonte di questi alcalodi naturali sono le verdure, la frutta o i succhi di frutta, le piante medicinali, il cacao, il cioccolato, i vini, le birre, le salse di soia e molto altro ancora di ciò che possiamo (e dobbiamo) mangiare tutti i giorni, anche il relativo costo di prevenzione risulta molto basso o nullo. Così anche i nostri Servizi Sanitari Nazionali non devono spendere ogni anno quantità enormi di denaro pubblico per comprare farmaci coperti da brevetto.

Farmaci che potrebbero essere potenzialmente applicati in molti campi, in primo luogo per la prevenzione e per la cura delle malattie che colpiscono sia le piante che gli animali, esseri umani inclusi. E dato che le fonte di questi alcalodi naturali sono le verdure, la frutta o i succhi di frutta, le piante medicinali, il cacao, il cioccolato, i vini, le birre, le salse di soia e molto altro ancora di ciò che possiamo (e dobbiamo) mangiare tutti i giorni, anche il relativo costo di prevenzione risulta molto basso o nullo. Così anche i nostri Servizi Sanitari Nazionali non devono spendere ogni anno quantità enormi di denaro pubblico per comprare farmaci coperti da brevetto.

Leggi anche su questo sito:

Antivirali naturali contro il Covid 19 e contro i cambiamenti climatici

La sostanza naturale che blocca il Covid 19

La biodiversità alimentare migliora la salute umana

Biodiversità: garanzia di salute

Soldi, salute, sapori e saperi: i consorzi alimentari sostenibili